《诗经》:中国文学之源 中华文化之歌

来源:中国民族报作者:甄芸 2025-01-06 16:45

关关雎鸠,在河之洲。Ai制图 吴艳制

《诗经》是中国文学辉煌灿烂的源头之一,是中华文化的一部经典之作。《诗经》之韵,在于它以素朴真挚的语言镌刻先民的生活智慧与情感表达,汇聚中华民族精神的深层力量;《诗经》之艺,在于运用独特的赋比兴手法承载人与自然和谐共生的哲学思考,映射人文价值的永恒追求;《诗经》之光,在于凭借超越时空的文化感召力,涵养民族凝聚力与文化自信的深厚根基,激发我们对中华优秀传统文化的深刻认同和世代传承。

“不学诗,无以言。”从草木鸟兽、男女情爱,到田园牧歌、人生百态,两千多年来,《诗经》以生命的百般形态、生活的质朴细节、人间的烟火气息,塑造着中国人的精神底色与审美范式,并成为一种文化基因,融入中华儿女的血脉。

《诗经》入铭文的东汉神兽镜。

风雅之源:积淀历史文化,蕴蓄民族精神

《诗经》是诞生于周代礼乐文化中的我国第一部诗歌总集,原名《诗》,或称“诗三百”。它如同一幅跨越时空的画卷,收录了西周初年(公元前11世纪)至春秋中叶(公元前6世纪)大约500年间的305篇诗歌佳作。从《诗经》收录诗歌的地域来看,覆盖现今的陕西、山西、河南、河北、山东以及湖北北部地区,也就是黄河、长江、汉水、渭水流域的广大地区。这些地区在我国古代文明的形成和发展中扮演了重要角色,构成《诗经》诗歌创作的地理背景。

《诗经》分为风、雅、颂三类。作为音乐的分类,风、雅、颂不仅体现了我国古代音乐风格的多样性,而且精准地划定了音乐的不同用途和适用场合。“风”,宛如拂过广袤田野的轻风,带来160篇洋溢着15个诸侯国地方风情的民间歌谣,“国风”,是我国现实主义诗歌的源头;“雅”,代表朝廷的正统之声,在宫廷宴会或者朝廷集会时奏响,分为大雅31篇和小雅74篇;“颂”,则是宗庙祭祀时的神圣颂歌,在祭祀活动中伴舞而起,以周颂31篇、鲁颂4篇和商颂5篇的庄严旋律,回荡着对神明、祖先的崇敬与祈拜。

《诗经》中的诗篇题材多样、内容丰富,以细腻生动的笔触勾勒出西周至春秋时期的社会生活与历史图景。诗篇敏锐地捕捉时代的政治风云、经济脉络、军事较量,细致地描绘丰富文化、民俗风情以及人间百态,可谓对历史真实的诗性记录。因此,《诗经》除了作为古人抒情达意的载体,也向后世揭示了早期中国的社会结构、风俗制度、思想观念乃至语言发展的脉络源流,从中可以窥见中华民族的智慧积累与情感沉淀,感悟中华文化与民族精神的厚重底蕴。

南宋马和之创作的《诗经》系列画作之《鹿鸣之什图卷》局部。 故宫博物院供图

何以经典:鲜明的现实主义特质与伟大的现实主义精神

《诗经》自编纂之初,便蕴含着深刻的政治观念与鲜明的现实关怀。“国风”中的诗篇,多由采诗官采风所得,或由地方官搜集整理,再经乐官加工后呈献给天子,目的是让天子通过诗歌了解社会风俗与民情实况,从而审时度势,调整施政方略。《汉书》有云:“王者不窥牖户而知天下”“王者所以观风俗,知得失,自考正也”,揭示了《诗经》作为古代统治者了解社会民情、修正政治得失的重要价值,奠定其作为现实主义经典的牢固基石。

《诗经》的现实主义特质集中体现在朴素实在地抒写现实生活,以深邃的目光洞察生产生活的复杂、社会关系的纠葛、自然环境的变幻以及个人情感的丰富,展现出对于现实生活的深切关注。《周颂·文王》中的名句“周虽旧邦,其命维新”,表明周朝面对复杂局势采取应时而动、务实创新的态度。《小雅·鹿鸣》以“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”佳句,描绘宾朋满座、乐声悠扬的欢宴图景,揭示礼乐文化在维系社会秩序中的重要作用。《豳风·七月》通过“七月流火,九月授衣”的叙述,展现农耕社会中伴随季节更迭而轮转的农事活动,体现古人对自然节律的敏锐感知和生存智慧。《郑风·子衿》中表露恋人之间绵长思念的“青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音”之句,映射古人深切渴望真挚的情感,流露出对个体情感世界的细腻关怀。《诗经》的篇章始终紧密贴合社会现实,以诗意的语言记录中华先民平凡日常中的智慧与情感,呈现他们直面现实生活的睿智哲思,勾勒出一幅幅鲜活的生活图景。

《诗经》鲜明的现实主义特质同样体现在贴近生活的丰富意象之中。《诗经》灵活而精妙地运用赋、比、兴三种手法,迸发出强烈的艺术感染力。赋,作为直接叙述的表达方式,用不假雕饰的笔触呈现生活场景,传递人物情感,给读者带来直观而真切的感受。如《邶风·击鼓》中不离不弃的誓言:“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,描述的是战友同生共死的决心。质朴的语言和不事修饰的表达,散发出执着的温暖与深沉的爱意,触动人心。比,即比喻,借助生动的比喻和形象的对比,使诗歌的表达含蓄隽永,让读者在联想与想象中体味诗歌的深层意蕴。《卫风·硕人》中形容庄姜夫人的美貌时,便是比喻手法的绝妙运用,“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉”,温婉的古典美人形象跃然眼前,令人惊艳。兴,是起兴,通常以自然景物或生活片段作为开篇,引发主题或情感。如《秦风·蒹葭》开篇:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”,以秋日河边芦苇的苍茫景象起兴,引发对心上人寻而不得的情思。自然景象营造出朦胧而幽远的意境,唤起读者对人生中可遇而不可求的境遇的共鸣。

《诗经》以赋、比、兴的综合艺术手法,将日常生活融入诗意的审美视野,赋予其更高的情感温度与美学意蕴。根植于上古社会生活感性土壤的赋、比、兴,经过历史沉淀与理性提炼,凝结为中华民族独特的艺术思维与审美范式,形塑中华民族朴素真诚、亲和自然的内在气质。

《诗经》更以其鲜明的政治洞察力与厚重的道德意识,成为表达人民心声的现实主义典范。《诗经》中的政治诗以犀利的历史视角,表达出中国古代政治思想中“以德配天”的人本主义色彩。对于贤能的执政者,《诗经》毫不吝啬赞美之辞,字里行间洋溢着对德政清和的由衷敬慕。如《召南·甘棠》中吟咏甘棠树:“蔽芾甘棠,勿翦勿败,召伯所憩”,这株甘棠树之所以深受百姓珍视,是因为它是体恤民情、秉德施政的西周贤臣召公的休憩之地。

当然,《诗经》中同样不乏对统治者的讽谏与警醒。这些讽谏诗犹如利剑般直指统治失范,真实传达民声。《大雅·抑》直斥享乐失德:“颠覆厥德,荒湛于酒”;《鄘风·相鼠》讥讽残酷压榨:“相鼠有皮,人而无仪。人而无仪,不死何为”;《魏风·伐檀》痛恨不劳而获行为:“不稼不穑,胡取禾三百廛兮”;《魏风·硕鼠》控诉暴行无道:“硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。”讽刺诗以敏锐的政治眼光与深沉的道德意识,揭露统治者的失德行为,表达出对美好政治秩序的热切向往。《诗经》中颂贤扬善、贬恶斥邪的诗篇,昭示在中国悠久的政治文化传统中,始终坚持是非分明、德行为先的政治价值取向。

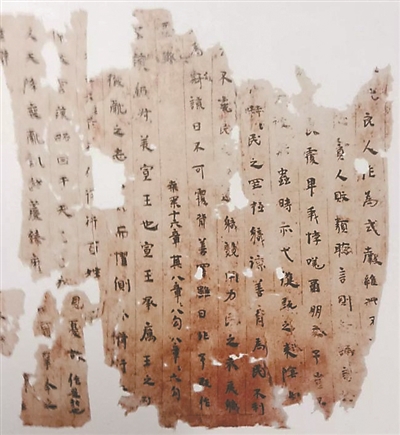

吐鲁番鄯善县洋海1号墓地出土的前秦时期《诗经》写本残页。

诗可以群:在维系国家统一与增强文化认同中扮演重要角色

孔子评价《诗经》的功能时说:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”(《论语·阳货》)其中,“群”是指借助诗歌的吟咏传习,可以促进人与人之间的心灵相通与理解共融,进而孕育出和谐一致的集体意识。实际上,“群”涵盖社会、伦理、语言、心理、价值及情感等多维关系的聚合,是凝聚民族精神力量的重要依托。

《诗经》使用“雅言”构建共同的语言文化基础,为促进文化认同和推动大一统提供社会和历史基础。“雅言”即当时的共同语,也就是今日所说的通用语言。根据《论语·述而》记载,孔子在教学和礼仪活动时皆使用“雅言”,“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也”。《诗经》作为春秋时期的通行教材,也是用“雅言”讲授和传播的。通过在祭祀礼仪、音乐宴享等场合的广泛应用,以及文人间的互动传播,《诗经》开启了我国古代语言使用“雅言”的规范化过程。

“雅言”不仅有利于消弥方言隔阂、实现有效沟通,更在伦理观念与思维方式传递的过程中,促成人们彼此之间的理解,构建共同的历史记忆和文化表征体系。“雅言”还为国家治理中的“官话制度”确立雏形,继而促进“书同文、语同音”文化制度的建立:即以统一文字和语言来加强国家的文化认同感和凝聚力。由此可见,《诗经》作为当时传播“雅言”的重要文本,在维系国家统一性与增强文化认同方面扮演着至关重要的角色。

《诗经》篇目涵盖广阔地域,融合了黄河、长江等流域及周边族群的文学传统,同时反映出各地域各族群在政治、经济、文化等方面的交流往来与融合。《小雅·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”诗句,吟咏的是周人和“西戎”“北狄”之间的战争。《周颂·有瞽》中“有瞽有瞽,在周之庭”,描绘了殷商遗民瞽人来到周王朝宗庙大庭上演练舞乐的场景,显示周人对殷商文化开放包容的态度。《小雅·北山》中“溥天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”,反映当时社会结构中天子的统治秩序,表达出早期中华文明中对国家统一与天下共治的政治追求。

20世纪初,新疆吐鲁番出土了与有关《诗经》的文书,“桃之夭夭”“薄伐猃狁”等经典诗句清晰可见。1972年,吐鲁番阿斯塔那墓出土了一批《诗经》残卷,包括《周南·关雎序》《郑风·缁衣》,还有《小雅》中的《湛露》《彤弓》《菁菁者莪》和《六月》。这些残卷标注“义熙”字样,是公元510年至525年麴氏高昌年号,足以证明1500多年前《诗经》的篇章已在西域广为传播。2006年10月,吐鲁番鄯善县洋海1号墓地出土包含《诗经·大雅》中的《抑》《桑柔》《云汉》等的写本。甘肃敦煌莫高窟藏经洞发现的遗书中也有一定数量的《诗经》写本,抄写时间从六朝至唐代,是目前发现的大规模的中古时期手写本。

中华文明是各民族、各地区优秀文化在几千年的历史发展中相互碰撞、交流、融合、升华而形成的多元一体的、互相关联的文化有机整体。《诗经》文本在边疆地区的流传,标志着中原礼乐文化的传播扩展,见证了中原与边疆地区文化交融的历史与活力。

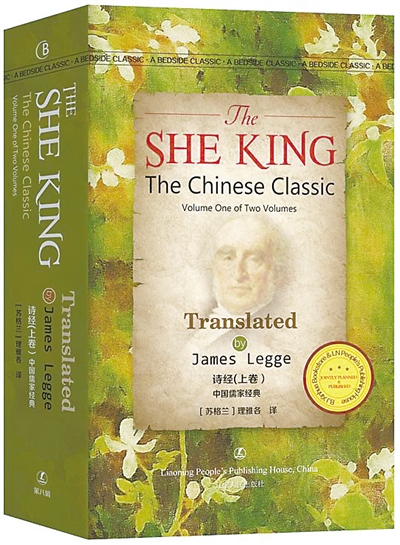

英国汉学家理雅各翻译的《诗经》英译本。

声闻于外:推动中华文化更好地走向世界

《诗经》以质朴的笔触描写现实,用真挚的情感触动心灵,借高雅的审美浸润人格,全面诠释“温柔敦厚”的文化精神与“以文化人”的人文情怀,堪称彰显中华文化底蕴和魅力的经典文本。当《诗经》跨越语言的藩篱,翩然融入世界文化的广阔空间,它便成为沟通不同文明、联结不同文化体系的媒介。通过各国语言的译介,《诗经》凭借深邃的文化意蕴推动中华文化的国际传播与交流,为世界文明的多元共生与互鉴融通贡献力量。

《诗经》的外译及海外传播最早开始于东南亚、东亚地区。汉武帝时期,《诗经》便已传入今越南地区。越南后黎朝时期,《诗经》成为其科举考试“论经义”科目的必考内容,黎朝十二世的科试即以《小雅·青蝇》诗句为题,说明其在越南教育体系中的重要地位。越南的诗歌创作广泛引用《诗经》的诗句和典故,其形式、题材和意象等方面深受《诗经》的影响。1924年,越南诗人阮克孝等人将《诗经》翻译为越南语,使这部经典在越南更广为流传。

《诗经》于魏晋南北朝时期传入朝鲜半岛。百济王朝曾经请求梁武帝萧衍派遣学者亲往讲授《诗经》,开启中华经典对朝鲜半岛文化教育的影响。新罗王朝规定《诗经》为官员必读书籍,高丽王朝将《诗经》定为科举考试科目,表明《诗经》在朝鲜半岛的政治文化中具有重要地位。朝鲜半岛作家的小说与诗歌创作也常常引录、模仿或借鉴《诗经》,使其思想与艺术风格融入其文学的本土创作,进而推动儒家文化在朝鲜半岛的传承和发展。

《诗经》在欧美的翻译与传播则可追溯至明清时期。1626年,比利时传教士金尼阁将《诗经》翻译成拉丁文,开启《诗经》在西方世界的传播之路。到19世纪,伴随着“汉学热”的兴起,越来越多的西方学者将《诗经》的翻译和研读作为了解中国文化的途径。其中,英国汉学家理雅各于1871年出版第一部完整的《诗经》英语译本。理雅各不仅进行逐字逐句的精准翻译,还在注释中探讨中国古代神话、历史地理、风俗习惯等内容,极大地深化了西方学者对中国文化的理解,其译本至今仍被欧美读者推崇。继其之后,1896年,法国耶稣会士顾赛芬采用法语与拉丁语双语翻译《诗经》,这一译本与理雅各的英语译本一样广受欢迎。

进入20世纪后,《诗经》的国际传播力进一步扩大。瑞典汉学家高本汉在完成英语翻译的同时,还采用民族学的研究方法,探讨中国古代的生活方式、节气物候与风俗习惯,其译本被视为20世纪中期《诗经》英语译本的高峰之作。苏联学者什图金于1957年完成俄语全译本,推动《诗经》在俄罗斯及东欧地区的传播与研究。1984年,西班牙汉学家杜善牧完成首部《诗经》西班牙语全译本。

《诗经》外译及传播的历程,彰显出其在不同文化语境下的高度适应性及深远影响力,为世界理解中国文化提供了重要的文本媒介。深度阐释并传播《诗经》及其蕴含的仁爱、和谐与包容等核心价值观,既有利于讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好地走向世界,更有助于推动世界文化多元共存、和谐发展。

(作者系西北民族大学中国语言文学学部副教授)

(本版图片除署名外均由作者提供)

编辑:董丽娜

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除