吴飞:精义之学——程瑶田的宗法学与丧服学

来源:《徽学》作者:吴飞 2021-10-20 08:57

摘要:程瑶田的宗法学和丧服学,自《宗法小记》和《仪礼丧服文足征记》刊刻,即受到广泛重视,但也遭到激烈批评。本文认为,程氏的宗法学与丧服学不仅自成体系,而且立足于其《论学小记》与《论学外篇》中的心性学。程氏认为,礼学不是执一理之学,而是精义之学,所以他认为《仪礼·丧服经传》无逸文无讹误,其中列出的是全部丧服,郑学推出的其他丧服都是不存在的。但同时,他又有很强的理论取向,出于“尊祖敬宗”和“宗者兄道”的理论,构建宗法与丧服体系。因而程氏并不能完全避免郑学“比例推经”的方式,导致其理论中有不少自相矛盾之处。本文将程氏看作乾嘉学术中理论建构的一个典型范例,一方面尽可能描述程氏的宗法学、丧服学体系,特别分析程氏几种特别观点背后的理论关切,另一方面也指出其问题所在。

程瑶田之宗法学与丧服学,自《通艺录》刊刻之时,即受到广泛重视。焦循代阮元作《仪礼丧服文足征记叙》称其:“精确不刊,海内深于学术者,宗之久矣。”但随着清代丧服学的展开,对此书的批评也越来越多。张履著《仪礼丧服文足征记辨误》,虽其书不传,但张氏之论多有为胡培翚《仪礼正义》所引者,亦有见于张履所著《积石文稿》中者。至张闻远先生著《丧服郑氏学》,更是指责程瑶田触处成病。自晚清以来,程瑶田丧服学的主要说法多已被否定。但其《宗法小记》中对宗法制度的考订,的确当得起“精确不刊”四字,不仅程瑶田之前少有人能如此清晰地描述宗法制度,自程瑶田至今,仍然可以说:海内言宗法者“宗之久矣”。

但若要理解程瑶田礼学之全貌,笔者以为当将此二书合观。其价值并不在于所考证的制度有多么正确,而在于开启了清代丧服学理论化的研究倾向,而这也正是其心性之学的一个结果。虽然他关于丧服的说法有很多问题,但后来那些批评他的学者和他一样,以人伦为礼学之核心,从而展开对宗法、丧服的思考。本文即试图归纳出程瑶田宗法、丧服的义例体系。

一、精义之学

《仪礼丧服文足征记》题名之旨,见于《丧服无逸文述》。在程氏看来,今本《丧服经传》是足本,无逸文失误。表面看上去,这是一个文献学问题,但实际上却涉及对《丧服》义例的理解。

程氏无逸文说主要针对孔颖达:“孔冲远之疏《丧服小记》也,至曾孙之下,疑《丧服》只有逸文,于从父昆弟之子、昆弟之孙二人小功服外,又补出‘从父昆弟之孙缌麻’及‘昆弟至曾孙缌麻’二条。”而孔疏原文为:“同堂兄弟之孙既疏,为之理自缌麻,其外无服矣;曾祖为曾孙三月,为兄弟曾孙以无尊降之,故亦为三月。”孔氏丝毫未言《丧服》有逸文,只是按照他所理解的降杀原则,推出了《丧服经传》未直接写明的两条。可见,程氏与孔氏观点真正的差别并不是《丧服》文本是否有逸文,而是是否可以根据《丧服》已言的丧服推出未言的丧服。

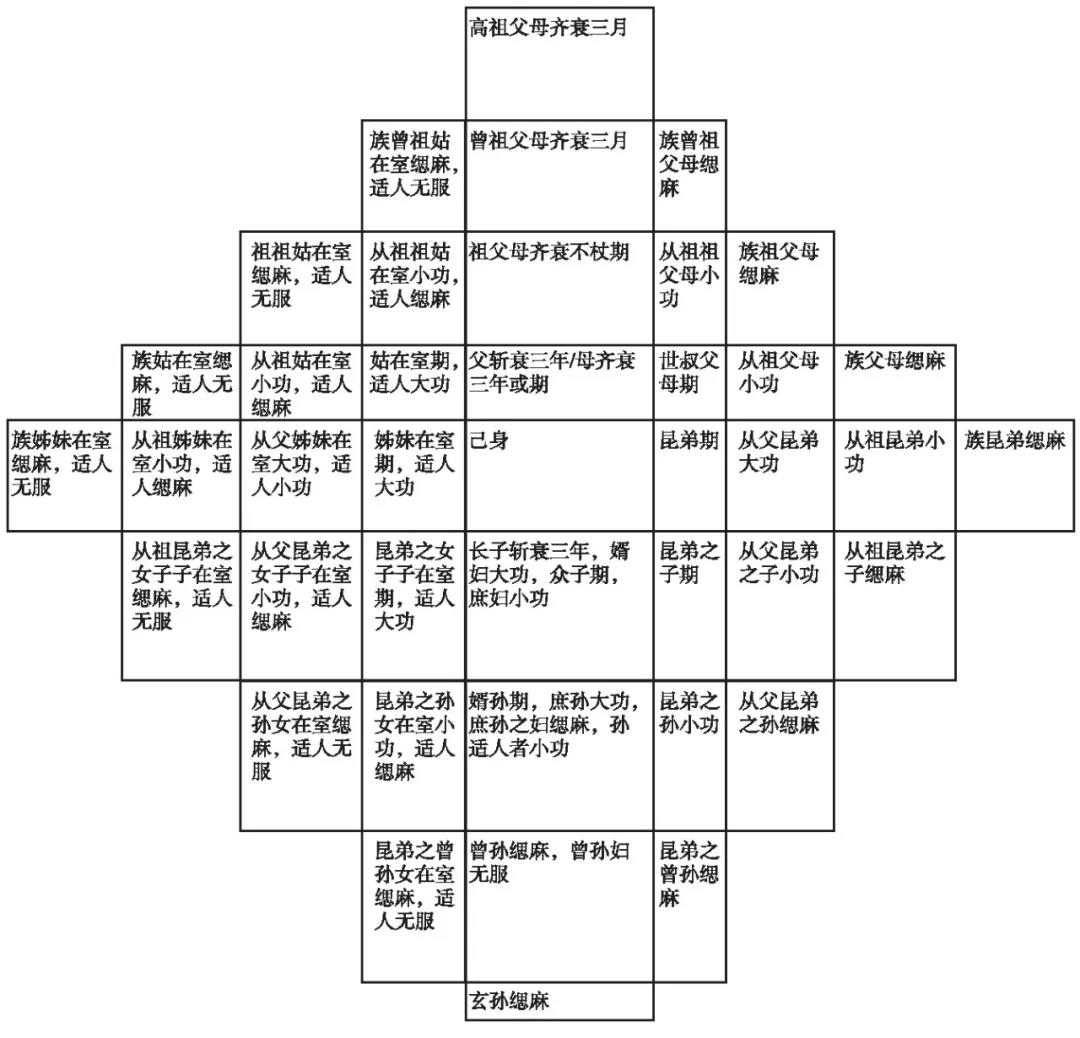

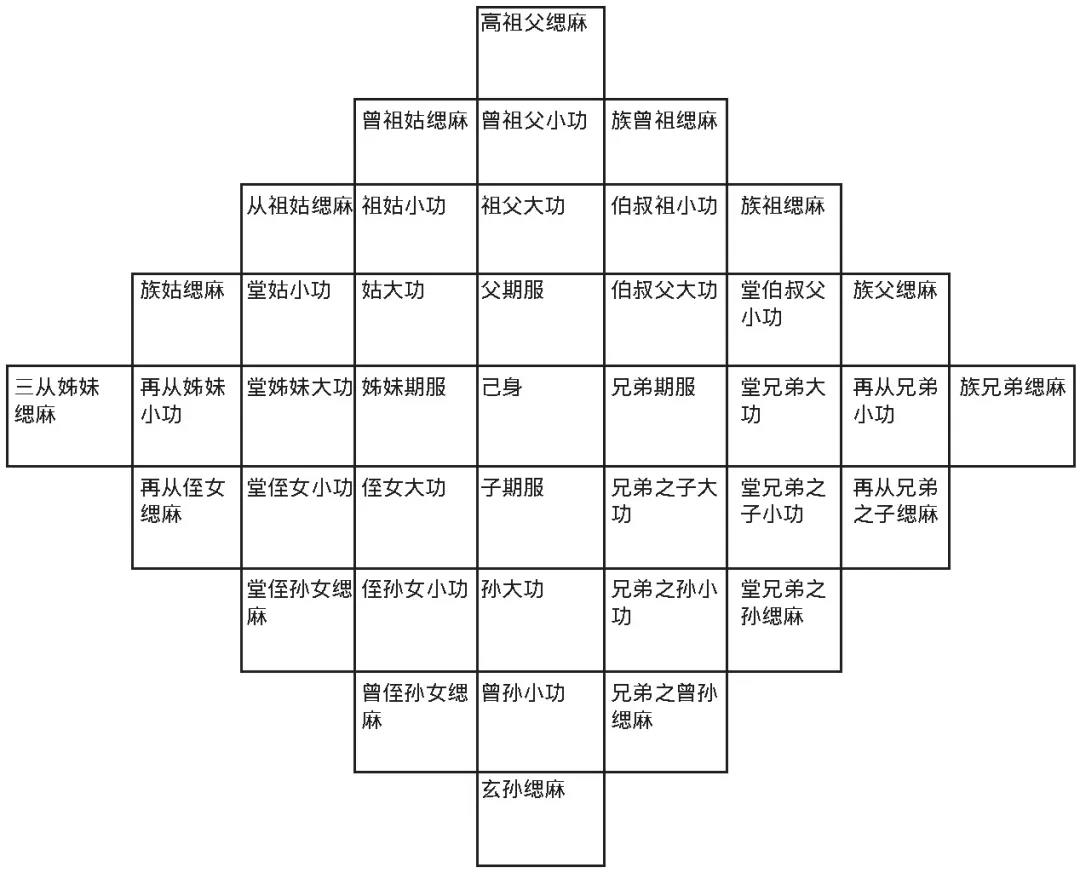

按照郑注,《丧服》中没有列出的许多丧服是可以根据服例类推的。因而历代礼书与律书,都根据这个原则画出了全部的九族五服图(见图1)。但《丧服》中明确列出的本宗正服只有如下数种(不包括臣为君、为人后、尊降、宗子等服):

斩衰:父,妻妾为夫,父为长子;

齐衰三年:父卒为母,母为长子;

齐衰杖期:父在为母,妻;

齐衰不杖期:祖父母,世父母,叔父母,昆弟,众子,昆弟之子,嫡孙;

大功九月:姑姊妹女子子适人者,从父昆弟,庶孙,嫡妇;

小功五月:从祖祖父母(报),从祖父母(报),从祖昆弟,从父姊妹孙适人者,庶妇

缌麻三月:族曾祖父母,族祖父母,族父母,族昆弟,庶孙妇,从祖姑姊妹适人者(报),从祖昆弟之子,曾孙,父之姑。

图1 据郑注所绘本宗丧服图示

将这些丧服都画在丧服图中,会是图2中的情况。这幅图对丧服的理解是颠覆性的,在以下几个方面与传统的理解都不同:第一,高祖父母、玄孙无服;第二,姑姊妹女子子无在室之服,只有适人之服;第三,丧服图只有右上半扇是全的,左上半扇只有姑、从祖姑、父之姑三人,右下半扇只有昆弟之子、从父昆弟之子、昆弟之孙三人,左下半扇只有女子子与孙适人者,其余均缺。

图2《仪礼·丧服》所见丧服图示

应该怎样来理解程氏丧服学的这条思路呢?有人以为程瑶田在丧服学上是不从郑的,因其除认为《丧服经传》无逸文外,又认为其中无讹误,郑氏对子夏传的批评都是错误的,所以程氏以后的郑学派都反对他。但笔者以为这只是一个结果,而非原因。在他考据学的很多地方,程氏是从郑的,即使在丧服学中,他也并非一味反郑,在许多具体问题上,他都尊郑,甚至对郑君给以极高的评价,如在谈兄弟服的时候说:“郑君思通乎微,往往得之……其义精矣。”笔者以为,对于自己的这一思路,程氏在《论缌麻旁杀应报不制报服之义》一篇里说得很清楚:“人恒有言曰:天下止此一理。此非精义之学也。义主于断,通乎理之歧途而权之,于行乎不能行之时而止之,以不得而不止,断之于义而已矣。彼谓天下止一理者,是知其一说而不知其又有一说也。”这里所说的道理,与《论学外篇·让堂卮言》中如出一辙。笔者在他处谈到,程氏批评天下一理之说,对朱子构成了挑战,而今以同样的理由,对郑学也构成了批评(朱子的丧服学也是尊郑的,且画出了现存最早的丧服图)。郑氏之学确实是根据《丧服》中制服的情况总结出义例,然后根据其例推衍,将经传记中没有明言的丧服补全,因而形成了我们所见的丧服架构,此即“比例推经”之法在丧服学上的运用。程瑶田认为,这就是持一理之说所致。比如在丧服图中,按照旁杀之例,从父昆弟之孙与昆弟之曾孙都应该服缌麻;按照报服之例,昆弟之曾孙为族曾祖父母服缌麻,而族曾祖父母也应该报昆弟之曾孙缌麻,从父昆弟之孙为族祖父母服缌麻,族祖父母也应该报从父昆弟之孙缌麻。从这两个义例推,昆弟之曾孙与从父昆弟之孙皆为缌麻。程瑶田清楚郑君的这个道理:“而经皆不制服者,持以天下不止一理之说,则曰此必丧服经之有逸文者也,于是妄议增补。”但程氏以为,除去上面的两个义例之外,还有一个义例,就是为曾孙已经服缌麻,若按照旁杀之义,此二人之服必应轻于曾孙,所以不为制服。因而,在这二人是否应该制服的问题上,有不同的理都在起作用,“伸于此,不得不屈于彼,裁制之宜,于是乎出。所谓义也,应报未始非义,而旁杀之义足以夺之。大哉权乎!权之,而义之分始定,此之谓精义之学也。夫惟精义,乃可与议礼;可议礼,乃可以制服”。程瑶田称礼学为“精义之学”,在许多地方都强调这一点。精义之学就不是执一理之学,因而必须在不同的义例之间权衡,体会制礼的精微之义。但在权衡之时,又当以哪一条为重?为什么旁杀就胜过了报服之理?程瑶田不免还要诉诸更根本的礼义。

二、宗者兄道

程瑶田丧服学的一个重要特点,是将宗法原理与丧服制度结合起来研究,而其《宗法小记》的核心命题有两个。一是尊祖故敬宗。这一点历代宗法理论都比较强调,但我们必须结合第二点,才能看到程瑶田的独特理解。二是宗者兄道,这是程氏非常独特的思想。他的表述是:“宗之道,兄道也,大夫士之家,以兄统弟而以弟事兄之道也。”要理解其丧服礼学的特点,我们需要结合这两点。先看程瑶田的宗法学。

宗者兄道的思路,此前毛奇龄在《大小宗通绎》中已然讲过:“立宗为兄弟而设。”“宗为诸兄弟立族共宗之义。”程瑶田对大小宗的理解与毛氏并不一样,但对于“宗者兄道”这一点,却完全继承了下来。于是,程瑶田以宗者兄道为核心来理解《丧服小记》与《大传》中所说的宗法制度:

别子为祖。祖,始也,为后世子孙之所共尊之,以为吾家始于是人也。继别为宗。宗,主也,继别者一人,而为群弟之所主者也。由是继别者,与其群弟皆各为其子之祢,而其子则各有一人为嫡,继其祢以各为其庶弟之所宗,是之谓小宗。而诸继祢之宗,其为继别子之所自出者,犹是继别之宗也。众小宗各率其弟而宗之,世世皆然。盖继别为宗,百世不迁之宗也。

在这个意义上,宗法虽起于某代之祖,但在现实中都表现为兄弟之间的关系,继祢之宗就是同父之嫡兄,继祖之宗就是同祖之嫡兄,继曾祖之宗就是同曾祖之嫡兄,继高祖之宗就是同高祖之嫡兄。而大宗子,就是继别之一族之人共尊之嫡兄。因而,“尊祖故敬宗”,就是因为某个嫡兄是先祖的正体,由尊这位先祖,所以把这位嫡兄当宗子来敬。但如果先祖的这位正体做了天子、诸侯,一方面,君仍然有合族之道,但另一方面,族人应该以君礼事之,而不能以兄礼事之,因为族人不敢以其戚戚君,天子诸侯绝宗。

《礼记·大传》又说:“有小宗而无大宗者,有大宗而无小宗者,有无宗亦莫之宗者,公子是也。”这几句话颇令人费解。郑君以为,这里说的大宗、小宗与百世不迁的大宗和五世则迁的小宗并不一样,而只是如同后者,在同代公子之间设立拟宗法制,因而公子中的一个嫡子,群兄弟宗之,即为大宗,是有大宗而无小宗者。若无嫡兄弟,则由一位庶兄弟为宗子,其他庶兄弟宗之,是为有小宗而无大宗者。若仅有公子一人,无人宗之,亦不以他人为宗,是为无宗亦莫之宗者。主张宗者兄道的毛奇龄不同意郑君的解释。他认为,公子之间的大宗就是以后的大宗,公子之间的小宗也就是以后的小宗,并没有如大宗与正大宗、小宗与正小宗的区别。

程瑶田虽然同意毛氏宗者兄道的理解,但在这个问题上却完全遵从郑君,以为宗子之宗道如同后世之宗法,但仅在公子一世如此,其后则每个宗子都是其所开之宗之祖,而成宗法。

由于坚持宗者兄道,程瑶田与郑君发生了很大的分歧。《仪礼·丧服传·不杖麻屦章》“世父母、叔父母”下云:“父子一体也,夫妻一体也,昆弟一体也。故父子首足也,夫妻牉合也,昆弟四体也,故昆弟之义无分。然而有分者,则辟子之私也。子不私其父,则不成为子,故有东宫,有西宫,有南宫,有北宫,异居而同财,有余则归之宗,不足则资之宗。”这是《丧服传》中非常重要的一段话,也是程瑶田宗者兄道思想的重要依据。郑注:“宗者,世父为小宗典宗事者。”郑君之所以这样注,是因为这段话是在解释为世叔父母不杖期的丧服。程瑶田却批评说:“以小宗属之世父,与上文‘昆弟无分’之旨,大相龃龉,而于吾所谓‘宗之道,兄之道’者,扞格而不通矣。”

《尔雅》:“父之晜弟,先生为世父,后生为叔父。”郭璞注:“世有为嫡者,嗣世统故也。”父之兄称“世父”,而不称“伯父”,就是因为他很可能是宗子。当然,父之兄未必都是宗子,盛世佐说:“父之先生者不皆世嫡,而为祖后者亦存焉,故谓之‘世’,此亦论其常耳。”父之兄未必是世嫡,所以世父未必就是宗子。但在通常情况下,父若有兄,则宗子应为其兄中的一位,故称世父。郑君此注,是论其常。细细体会《丧服传》此条所说的情况,昆弟无分,本指父与其昆弟之间无分,但必须有分,指的是昆弟各自有子,子必私其父,而不可能在父、世父、叔父之间不做区分,所以导致昆弟之间分别居于东西南北宫,但仍然同财,财产有余则归之宗,不足则资之宗,而这个宗就应该由典宗事的宗子管理,很可能就是世父。此处很生动地描绘出小宗生活的情况。对父而言,其嫡兄弟为典宗事之继祢宗,对子而言,世父就是自己的继祖宗的宗子。相对郑注的理解,程瑶田坚持宗者兄道,一定要把这位宗子释为兄,这就与《丧服经传》这一条的上下文大相龃龉,反而不如郑注贴切了。其后程瑶田也设问说:“同祢众兄弟,容有先继祢之宗而卒者,其子得不以世父为典宗事者乎?”程氏的回答是:“此随时变义,事所必至,理有固然,不可为典要。”这一回答是很牵强的。即使父亲尚在,其嫡昆弟亦在,自当以世父为继祖小宗之宗子,而不能以其子为宗子。宗法当中,确实在很多关键环节与昆弟有关,如继祢宗作为小宗之法确立的第一步,必然是昆弟而分(前引《丧服传》就在说这种分宗),每个环节的分宗都是因嫡庶兄弟之分而产生的,但宗法一旦确立,就已经超出了以兄统弟的兄道。

在《仪礼丧服文足征记》中,程瑶田又有《旁治昆弟亲属述》一篇,可以看作其以宗者兄道为核心的宗法理论与丧服理论之间的桥梁。其言曰:“上治祖祢,服至于曾祖;下治子孙,服至于曾孙。尊尊亲亲,其义尚矣。旁治昆弟奈何?有己之昆弟焉,有父之昆弟焉,有祖之昆弟焉,有曾祖之昆弟焉。凡四亲属,以四昆弟统之。”此所谓四亲属,就是四小宗。而四小宗的宗法,就首先体现在丧服中的旁杀。所以,在程瑶田看来,宗法与丧服的关节在于看是什么辈分的昆弟。己之昆弟为同父,与己同属继祢宗,而又有昆弟之子、昆弟之孙,昆弟曾孙无服。父之昆弟是己之从父,其子是己身的同祖昆弟,与己同属继祖宗,由此又有从父昆弟之子,从父昆弟之孙则无服。祖之昆弟是己之从祖父,其孙为从祖昆弟,与己同属继曾祖宗,其子无服。曾祖之昆弟是己之族曾祖父,其曾孙为己之族昆弟,同属继高祖宗。各宗皆由昆弟旁杀而立,因而除正尊之外,同代旁杀之服为其他各服之本,所以程瑶田说:“是故旁治昆弟之法,由己之昆弟、父之昆弟、祖之昆弟而至于曾祖之昆弟,四亲之属服见于《丧服》经传者章章矣。”这一思路构成了程瑶田丧服学的基础。

三、庶子不祭明宗

前述两条原则结合在一起,构成了程瑶田理解宗法丧服制度的出发点。其很多不同前人的说法多是从这两条推衍出来的。

程瑶田以宗者兄道诠释宗子、庶子之间的关系,时常有精彩见解。他说:“宗子者,庶子之所宗者也。庶子者,别于宗子者也。苟无庶子以宗之,则何有于宗子之名哉!故欲明其宗之为祭主,以庶子之不祭明之;欲明其宗之继祖祢,以庶子之不继祖祢明之。”所以,对于继高祖宗,凡是继曾祖、继祖、继祢而不继高祖者皆为庶子,不得祭高祖;对于继曾祖宗,凡是继祖、继祢而不继曾祖者,则不得祭曾祖;对于继祖宗,继祢而不继祖者不得祭;对于继祢宗,宗子之昆弟皆不得祭。可以庶子不祭来明其宗,程瑶田印证了郑注所说的“凡正体在乎上者,谓下正犹为庶也”。

程氏以为,“明其宗”就是确定谁是宗子,是哪个宗的宗子,以及宗子需要做什么。宗子要传重、祭祖,因而可以为长子斩,庶子不是宗子,既不可以祭祖传重,也不可以为长子斩。宗子既明,则尊祖敬宗有所安措。

程瑶田释宗庶之别、庶子不为长子斩之义甚精,故解立庙之制也非常详细。如宗子为士,庶子为大夫,庶子供牲,宗子主祭:“故‘大宗收族’以统于上,群小宗别其庶姓以分统于下,旁治昆弟,家家而修之,族族而理之,周公之所以造周者,用是道也。”程瑶田并详列庶子不祭表,分析各种情况,虽然其后仍遭到一些批评,但对于这个问题迄今未见到有比程瑶田更好的理解。

由于上面所述宗庶之别,对于历代所争论的庶子不为长子斩的问题,就可以有一个非常清晰的答案了。《仪礼·丧服·斩衰章》:“父为长子。”传曰:“庶子不得为长子三年,不继祖也。”《礼记·丧服小记》:“庶子不为长子斩,不继祖与祢故也。”对照两处,究竟怎样的情况下可以为长子斩,历代有很多争论,分为五世说、四世说、三世说三派。汉戴圣、闻人通汉、马融皆持五世说,即认为到了第五代之嫡子,其父方得为之斩衰三年;贾疏持四世说,认为只要到了第四世的嫡子,其父可为长子斩衰三年;郑君则持三世说,认为只要父是继祢之嫡子,其子是继祖之嫡子,即第三代,父即可为长子斩。三派互争,莫衷一是。程瑶田以宗法与丧服相结合解之,直截了当,使千年悬案涣然冰释。这个问题的关键,就在于理解为什么庶子不为长子斩。关键还是宗、庶不同,庶子不继祖故不为长子斩,宗子继祖即为长子斩。继祢之宗子就是宗子,既可传重,亦可为长子斩。故程氏曰:“庶子不为长子三年,以父庶为断也。《大传》《丧服小记》皆曰:‘继祢者为小宗。’小宗,宗子也,非庶子也。我为小宗,乃祢之正体,长子与我为一体,是正体于上,将来即为继祖之宗,是‘又乃将以传重’也。承‘传重’言,而曰‘庶子不为长子三年’。”四世、五世之说,其误皆在于不明小宗宗子之意。程氏申明:“人道亲亲,自小宗始。小宗有四,自继祢之宗始。亲亲之杀,则继祢者为隆。由是而继祖,而继曾祖,而继高祖,则其所渐杀焉者也。”亲亲始于小宗,小宗始于继祢宗,在程瑶田宗者兄道的体系中,兄道始于同父昆弟,故可说之明而辨之精。然而对于其他一些丧服问题,却并不像此处这么明晰了。

四、高祖与玄孙

在程瑶田几条非常独特的丧服学观点当中,争议最大的应该就是他对高祖、玄孙服的理解。《丧服·齐衰三月章》有为曾祖服,《缌麻三月章》有为曾孙服,而《丧服》全篇无高祖、玄孙服。为何如此?历代有许多争论。郑君于“曾祖”条下注:“高祖、曾祖皆有小功之差,则曾孙、玄孙为之服同也。”“曾孙”条下,郑君无注,贾疏云:“不言玄孙者,此亦如‘齐衰三月章’直见曾祖,不见高祖,以其曾孙、玄孙为曾、高同,曾、高亦为曾孙、玄孙同,故二章皆略,不言高祖、玄孙也。”宋代沈括在《梦溪笔谈》中说:“《丧服》但有曾祖齐衰三月、曾孙缌麻三月,而无高祖、玄孙服,先儒皆以谓‘服同曾祖、曾孙,故不言可推而知’,或曰‘经之所不言则不服’,皆不然也。曾,重也。由祖而上者皆曾祖也,由孙而下者皆曾孙也,虽百世可也,苟有相逮者则必为服丧三月,故虽成王之于后稷亦称曾孙,而祭礼祝文无远近皆曰曾孙。”

但程瑶田坚持认为《丧服经传》无逸文,所以既然经传记中都没有高祖、玄孙之服,那么高祖、玄孙就是无服的,仅服袒免。为了证明高祖、玄孙无服,程瑶田对宗法与丧服中的很多问题都有新的理解。《仪礼丧服文足征记》中最先出现此说是在《丧服经传考定原本》中的“族曾祖父母、族祖父母、族父母、族昆弟”条。这一条所列诸人,分别为高祖之子、孙、曾孙、玄孙,按照传统的丧服结构和丧服图画法,如果出自高祖的这些人都有缌麻之服,那么高祖就应该是有服的。因而此条下郑注云:“族祖父者亦高祖之孙,则高祖有服明矣。”程氏驳郑云:“经不为高祖制服,故亦不为玄孙制服,《大传》曰‘五世袒免’是也。所以然者,以曾祖至尊,不敢服以小功兄弟之服,故制齐衰三月以服之。准曾祖之服而制曾孙之服,则亦不得过三月而服小功,故其服止于缌麻,于是玄孙但为之袒免。此高祖与玄孙不制服之精义。”此处推出高祖、玄孙无服的理由主要是:按照上杀下杀的通常逻辑,曾祖应该是小功五月,但小功是兄弟之服,不可以服曾祖这样的至尊,所以改为尊服齐衰三月,既然曾祖是齐衰三月,当曾祖报曾孙时,亦不可报以小功五月之服,而只能同样报以三月之服,那就只能服缌麻三月了。再上杀,高祖必须低于曾祖的齐衰三月,玄孙也必须低于曾孙的缌麻三月,所以只能是无服而袒免。程瑶田最后说:“若云高祖不得无服,宜同曾祖齐衰三月,似亦精义,而非《丧服》经文之义也。”他虽然承认郑君以来的服制也可以算精义之学,但认为这毕竟不是经文本义了。

在《丧服无逸文述》中,程瑶田更加详细地申明了自己的主张。他在篇首就说:“丧服,与宗法继高祖以下四小宗通一无二者也。”丧服与宗法对观,宗法四小宗有继祢宗、继祖宗、继曾祖宗、继高祖宗,为什么丧服中反而没有高祖之服呢?程瑶田细细辨析了继高祖之宗与相应的服制,也对族曾祖父有服而高祖无服的情况给出了自己的解释:

得见曾祖,则得见族曾祖,由齐衰三月旁杀之而服缌。是缌也,实由小功之差而杀之也。故《缌麻》章曰:“族曾祖父母,族祖父母,族父母,族昆弟。”由上治而旁杀之,四人皆缌。故《大传》曰:“四世而缌,服之穷也。”谓下杀至于曾孙四世,而又旁杀之至于族昆弟以上之四人亦皆缌。自我数之五世矣,此继高祖之宗法所由起也。其宗子,或即吾之曾祖传重焉以至于吾,而为群族昆弟之所宗。吾故曰:“宗之道,兄道也。”过此以往,则高祖与其昆弟各统其子孙而为庶姓别于上。而其子孙,则视其上之所别,各亲其亲而戚单于下矣。是故族昆弟之子无服,此人与我遂为姓别戚单之始。盖族昆弟之子,自吾曾祖视之,为昆弟之玄孙“五世袒免”者也,自吾高祖视之,则“六世亲属竭”焉者也。而吾子诸昆弟与其从父昆弟、从祖昆弟、族昆弟与之相序焉,皆出四小宗之外,而各宗其所继之宗,不相联属。

由于宗者兄道观念的主导,程瑶田非常看重丧服中的旁杀。通常的丧服理论认为,族曾祖父、族祖父、族父、族昆弟之所以服缌麻,是因为他们分别是高祖的子、孙、曾孙、玄孙。按照上杀,高祖本服缌(但加为齐衰三月),所以他的这四个后代均应服缌。但程瑶田却认为,为这四个人的缌麻不是由高祖来的,而是直接由旁杀来的。为曾祖父本服小功(但加为齐衰三月),所以曾祖父之昆弟,即族曾祖父,降一等而为缌麻,为祖父本服大功(加为期),为祖父之昆弟降一等为小功,而族祖父为其从父昆弟,再降一等,遂为缌麻。因此程瑶田说:“由上治而旁杀之,四人皆缌。”他由此解释《大传》“四世而缌,服之穷也”,认为就是指下杀至曾孙,共四世,然后每一代都又旁杀,各代至缌麻。但对于作为玄孙的己身而言,这就已经是五世了。所以己身就是继高祖宗,但己身的高祖并没有做过这一宗的宗子,而是从己身的曾祖做继祢宗宗子,己身的祖父做继祖宗宗子,己身的父亲做继曾祖宗宗子,传重到己身,族昆弟要以己身为继高祖的宗子。再到下一代,族昆弟之子就与己身无服了,因为祖易于上,戚单于下。己身的族昆弟之子,其高祖就是己身之族曾祖,因而以己身的曾祖视之,即为昆弟之玄孙,属于“五世袒免”的范围,己身之子就与他没有兄弟关系,不在同一小宗之内了。相对于己身的高祖而言,他就属于“六世亲属竭”的范围,己身的后代与之的关系,更是完全在四小宗之外了。

这里涉及对世数的理解,程瑶田亦与郑君以来的算法非常不同。《礼记·大传》:“四世而缌,服之穷也;五世袒免,杀同姓也;六世亲属竭矣。”郑注:“四世共高祖,五世高祖昆弟,六世以外亲尽无属名。”郑君此处的理解,将己身之父算第一代,祖父是第二代,曾祖是第三代,高祖是第四代祖。所以,所谓“四世而缌”,指的就是出自高祖的族曾祖、族祖父、族父、族昆弟,皆为缌麻。过此以往,第五代祖为高祖之父,其子为高祖之昆弟,其后代皆为高祖昆弟之后代,就只能是袒免之亲,再一代是无服之亲。郑君由己身向上经父、祖至高祖,遵循的是“等而上之至于祖”的算法。

在《宗法小记》中,程瑶田作《世次顺数说》一篇,反驳郑君的世数算法:“意盖谓顺而下之,但可言四世之孙、五世之孙,而不知等而上之以倒次其祖者之大谬不然也。”程瑶田以为,经文中的世数都是从上往下数的,而不能从下往上数,因而曾祖为第一世,祖父为第二世(第一世之子),父为第三世(第一世之孙),己身就是第四世(第一世之曾孙),因此,所谓“四世而缌”,指的就是曾祖和曾孙之间的服,而不涉及旁杀的问题,因为旁杀根据的是另外的原则。

为证明高祖、玄孙无服,程瑶田还说:“曾孙得见曾祖者鲜,则得见高祖绝无矣,故经无宁空其文不制服也。万有一然,则玄孙承重者,且服斩衰三年矣,于庶玄孙恩益杀矣,当事则袒免行之;夫其不承重也,亦惟袒免而已矣。不然,玄孙之父曾孙也,曾孙齐衰三月矣,玄孙之服亦可同于其父乎?然则经之空其文也,其旨深远矣。”这段又说了高祖、玄孙不制服的两个理由:第一,高祖、玄孙是很少能见到面的,所以《丧服》宁空其文,不为制服;第二,若是高祖、玄孙万一见面,则玄孙之父曾孙已服齐衰三月,玄孙不应该与父同服。但这两条理由都很成问题。说因为高祖、玄孙不相见而不制服,显然不是一个充分的理由,而且程氏自己也讨论了万一相见的情况该怎么办。至于说父子不同服,其实在《丧服》中,父子同服的情况很多。比如父在为母杖期,而夫为妻亦杖期,父子同服;昆弟之间服期,为世叔父亦服期,则父子为父之昆弟皆服期,又是非常明显的同服情况。

总结程瑶田论高祖、玄孙无服的理由,大致有这么几点:第一,曾祖、高祖上杀,不应同服,相应的,曾孙、玄孙也不得同服;第二,族曾祖父、族祖父、族叔父、族昆弟虽为高祖之后,其服并非来自高祖,而是由小功旁杀而来;第三,世数应由上向下顺数,而不能由下向上倒推;第四,高祖、玄孙难以见面;第五,曾孙与玄孙为父子,不得同服。

五、旁亲卑属之服

正是基于对高祖、玄孙无服的理解,程氏而有关于几种旁亲的丧服的理论。首先,族昆弟之子无服,与郑学同,高祖之子、孙、曾孙、玄孙皆有缌麻之服,但高祖之来孙(即族昆弟之子)无服。程瑶田说,此人无服,是因为其姓已别,他没有进一步解释。若按照他的宗者兄道的旁杀理论,可以较好地解释这一点:高祖之来孙不能从我算,也不能从我族昆弟算,而应从我之子算,对于我之子,他是六世祖之后代,故无服,但我的儿子对他无服,我对他为什么也就无服?按照丧服报服的原理,所有旁系卑属之服皆为报服。我之所以对高祖之来孙无服,是因为他不必服我,我也就不必报他。对于他而言,我是他的六世祖之玄孙,即其高祖之昆弟之曾孙,故无服。

而从祖昆弟之子缌麻,《缌麻章》有明文,程瑶田释之为,其姓犹未别,因在四小宗之内。“夫从祖昆弟之子缌麻,则从父昆弟之子当小功,而从父昆弟之孙杀之,当缌麻,经乃空之不见其服;从父昆弟之子小功,则昆弟之孙亦小功,而昆弟之曾孙杀之,亦当缌麻,经亦空之不见其服。”从父昆弟之孙小功与昆弟之孙小功,经未明言,但由从祖祖父母与从祖父母二条之报文可推;至于从父昆弟之孙和昆弟之曾孙,在郑学及以后历代的丧服图中亦均有缌麻之服,而程瑶田以为,经既空其文,则应无服。“所以然者,以曾孙止于缌麻,而旁杀之,不能更服昆弟之曾孙缌麻,又杀之,亦不能服从父昆弟之孙缌麻矣。礼穷则变,空之者,所以通其穷也。”因曾孙缌麻,故旁杀于昆弟之曾孙应袒免,前文已经谈及,又是因为宗者兄道的原则,程瑶田将旁杀之服看得很重。但从父昆弟之曾孙何以亦无服?段玉裁曾致书程瑶田讨论这一问题,程瑶田在复书中更申其意曰:“服从父昆弟之孙亦如己之曾孙,其何以处昆弟曾孙,转不为之服乎?然则经文之所以不为此二人制服者,实断以旁杀之义也。”因为曾孙缌麻,故为昆弟曾孙与从父昆弟之孙均无服,程瑶田以此为丧服精义之学,在数篇当中一再重复。此处程瑶田固然考虑相当周全,但所述理由实未免牵强。

由上所述丧服若干,程瑶田丧服图之大致情况已经隐然可见。正尊九族之中,高祖、玄孙无服,卑属中,昆弟之曾孙、从父昆弟之孙无服。在《丧服小记上下旁杀亲毕记》中,程瑶田分别叙述了上杀、下杀、旁杀在丧服中的运用,其间特别强调旁杀,这正是从对宗者兄道的理解中来的。因而,卑属而无服者,皆因在旁杀上有问题而空其服,至于下杀与报服的原则,就被忽略不计了。

笔者曾讨论旁杀问题,认为旁杀与上下杀不同。按照宗枝图来画,旁杀乃是不同兄弟之间的旁杀,而按照元人龚端礼在《丧服图解》中给的鸡笼图来理解,旁杀实是每枝之间的旁杀。程瑶田对旁杀的过分倚重会掩盖丧服中的很多问题,而又仅从丧服文本来推断,空其文者即无服,其所谓的精义之学反而变成了牵强固执之学。

六、女子之降服

在对女子之服的理解上,程瑶田与郑学也有相当大的不同。《丧服·不杖期章》有世叔父,郑注:“为姑姊妹在室亦如之。”有昆弟,郑注:“为姊妹在室亦如之。”有众子,郑注:“女子子在室亦如之。”郑注并云:“凡言子者,可以兼男女。”郑君认为很多没有明言的丧服是可以例求的,而这恰恰是程瑶田所反对的。那么,姑姊妹女子子之服皆未明言,则不为之制服乎?《殇大功章》有姑、姊妹、女子子之长殇,程瑶田说:“此可见省文者,属文之法,而略于成人服,又必详于殇服。若曰殇服如此,成人可知,使后之人不得议其成人服之从略,更不得因其略于成人而疑其成人有出道而妄生逆降之说也。”由于殇服中有姑姊妹女子子等之服,由殇服即可推知正服,程瑶田并不反对女子子与子、姑与世叔父、姊妹与昆弟同服,但他反对郑君的推求方式,不认为男服中可兼女服。而在女子的丧服上,程瑶田又有两个与郑君非常不同的服制。第一,女子子适人为父母之期服非降服;第二,女子子无逆降之服。

先来看女子子出降之服。程瑶田以为,为人后者为父母、女子子出降旁亲皆为出降,但女子子于正尊却无出降之理,因为女子子适人后为宗子和祖父母之服不降:“降其旁亲而不降其小宗何也?以妇人必有归宗也。宗者,继祖祢者也。不降其宗,故不降其祖。不降其祖,岂降其祢乎?不降其为父后者,岂降其父乎?其为父母期者,犹父在为母期也。盖‘夫者妻之天’,妇人不贰尊,故为父母服屈服也,而非降也。”为昆弟之为父后者在《不杖期章》中,传曰:“为昆弟之为父后者何以亦期也?妇人虽在外,必有归宗,曰小宗,故服期也。”又,《齐衰三月章》有丈夫、妇人为宗子,郑注:“妇人,女子子在室及嫁归宗者也。宗子,继别之后,百世不迁,所谓大宗也。”《不杖期章》有“女子子为祖父母”,传曰:“何以期也?不敢降其祖也。”郑注:“经似在室,传似已嫁,明虽有出道犹不降。”《齐衰三月章》又有:“女子子嫁者、未嫁者为曾祖父母。”据此四条,女子子为小宗子、大宗子、祖父母、曾祖父母,无论在室、适人,其服皆不殊,为何为父母之服独异?然而,《不杖期章》明确女子子适人者为父母服期,程瑶田又无法否定。因而,程瑶田只是对适人女子子之期服的解释与郑君不同,认为这不是降服,而是屈厌之服。程瑶田的理由有两个。第一,因为宗是继祖祢者,女子子不因适人而降其宗,故亦不可降其祖;既然不降其祖,自然不可降其父。第二,继祢之小宗子是为父后者,不降为父后者,自然也就不降父。这两个理由的关键都是不降宗子,尤其是小宗子。而两个理由归结起来就是一个,即因不降小宗子,故不降宗子所自出之祖祢。因此,程瑶田此说的关键仍然是他的宗法理论。程瑶田认为,尊祖故敬宗不仅是宗法得以成立的前提,而且也是正尊丧服的唯一原则。由尊祖敬宗可以推出,宗子服与祖之服是一致的,那么也就可以推出,祢之服与继祢宗子之服也应当是一致的,因此,女子子适人者为父无降服之理。故为父母期不是降服,而是屈厌于夫之服。程瑶田此论最大的问题在于,除了尊祖敬宗、宗者兄道的宗法理论之外,他无法理解丧服中的其他原则。这恰恰违背了精义之学的核心精神。

但在女子之服上,程瑶田前后之说并不一致。在一些地方,他也把女子适人之服说成出降之服。如在“兄弟服例表”中,他就说“适人又降一等”。特别是在《仪礼丧服文足征记》较后面的“姑姊妹女子子服述”中,他又重新考察了女子在室、殇服、适人之服的关系。或许他感到此前的说法还是与自己的“丧服无逸文”说不够契合,经过反复思考,修正了先前的说法,认为经中不出姑姊妹女子子在室正服,并不仅仅是为了省文,而且是别有深意。他后来的解释是:“女子子年十九犹在长殇之限,年二十则适人矣,故其人虽皆齐衰之亲,有为服齐衰正服之理,而无服之年限。与其虚制服名,不若空之以存其理。经不制服,是其例也。”这一说法是对前说的补充,使他“丧服无逸文”的理论更加圆满,但也更加牵强,反不如省文之说更妥帖。

再看关于逆降的讨论。《大功章》:“女子子嫁者未嫁者为世父母、叔父母、姑姊妹。”郑注于此条不同意传的理解:“女子子成人者有出道,降旁亲及将出者,明当及时也。”疏以为:“此是女子子逆降旁亲。”而程瑶田除了为维护《丧服经传》无逸文无讹误的基本原则之外,还提出一个反驳的理由:“况余检《大功》章‘女子子适人者,为众昆弟、侄’,而继之曰‘丈夫、妇人’。及妇人者,明以众昆弟兼在室之姊妺,以侄兼在室之昆弟之女子子。经于大功之成人妇人不逆降,而谓逆降期亲之成人妇人,当不其然。”程氏根据姑与侄相互之服大功,知大功无逆降之说,以为期亲当亦无逆降。然贾疏说得很清楚,只有旁期逆降:“谓女子子年十九,后年二月冠子娶妻之月,其女当嫁,今年遭此世父已下之丧,若依本服期者,过后年二月不得及时,逆降在大功,大功之末可以嫁子,则于二月得及时而嫁,是以云‘明当及时’也。”大功之末可以嫁子,故大功不必逆降,唯期亲逆降。此说非常明确,足破程氏之惑。而程氏为全其无逆降之说,对妾服又有种种破郑注之说,此不详述。

七、兄弟服

在程瑶田诸多不同于郑学的地方,还有一点非常重要,就是对兄弟服的理解。之所以为曾祖之服不是小功五月,而是齐衰三月,就是因为小功为兄弟之服,《丧服记》郑注:“兄弟犹言族亲。”《丧服传》云:“小功以下为兄弟。”《丧服记》中又有“君之所为兄弟服”“夫之所为兄弟服”两条。综合此数条,兄弟服的含义应该很清楚,就是小功以下之服。小功以下为相当疏远的族亲,所以即使不是同辈,亦可称为兄弟。按照上杀的原则,曾祖应服小功,但不可以兄弟之服服至尊,所以改为齐衰三月。这本来是理解正尊之服、高曾之服非常重要的一点,但程氏却不像郑君那样理解兄弟服。

程氏的解释是:“兄弟服云者,如兄如弟,平等往来,施则必报之义。”这一定义是为了把兄弟服与尊服区别开。他说:“大凡服之重来而轻往者,率皆以尊临之,以至亲属之,不以平等相视,故不报,亦不得名之曰兄弟服也。”按照这个原则,父尊子卑,子为父斩衰,而父为子服期,非兄弟服;夫尊妻卑,妻为夫斩衰,而夫为妻齐衰期,亦非兄弟服。而同父昆弟之间,彼此互相服期,岂不就应该是兄弟服吗?但程瑶田说:“至于昆弟,虽不分尊卑而同服期,然亦一体至亲也,可谓之兄弟服乎?”可见,兄弟服不仅应该是无尊卑之差的平等之服,而且还不能是至亲之服。这一原则颇不易理解,但若结合其宗法理论,则可以找到线索。程氏云:“亲亲,自小宗始也。”由于程氏非常重视宗者兄道,小宗之法在他这里就尤其重要。尊祖祢是尊服的依据,敬宗便是同辈亲亲的依据,而继祢小宗是第一个小宗,昆弟至亲,正是继祢小宗的关系。同父昆弟之间并没有因为嫡庶而分出尊卑,但同样非兄弟服,程瑶田以至亲释之,其实就是以继祢宗释之。自父等而上之皆为尊服,非兄弟服,而自同父昆弟旁杀,则由亲及疏,遂为兄弟服。

程瑶田以为,世叔父与昆弟之子之间就是兄弟服了,传言“旁尊不足以加尊”,就是兄弟服之意。因此,期、大功中皆有兄弟服。程氏并不认为自己在与郑君立异,而认为郑君所理解的就是他的意思,所以说“兄弟犹言族亲”。那么,为什么还说小功以下为兄弟呢?他说:“盖小功以下率皆兄弟服,故得专兄弟之名。”在他看来,兄弟服除了必须是相互平等之服外,又要相对疏远。究其根本,仍与他的宗法理论密切相关。

八、殇服

程氏与郑学立异,讨论相当多的一个问题是殇服。《丧服·殇小功章》:“为人后者为其昆弟、从父昆弟之长殇。传曰:问者曰:中殇何以不见也?大功之殇中从上,小功之殇中从下。”郑注:“问者,据从父昆弟之下殇在缌麻也。大功、小功皆谓服其成人也。大功之殇中从上,则齐衰之殇亦中从上也。此主谓丈夫之为殇服者也。凡不见者,以此求之。”又《缌麻章》:“为夫之从父昆弟之妻。传曰:何以缌也?以为相与同室,则生缌之亲焉。长殇、中殇降一等,下殇降二等。齐衰之殇中从上,大功之殇中从下。”郑注:“同室者不如居室之亲也。齐衰、大功,皆服其成人也。大功之殇中从下,则小功之殇亦中从下也。此主谓妻为夫之亲服也。凡不见者,以此求之。”《丧服传》两处言上、中、下三殇之例不同,确为一个棘手问题,郑君的处理方式是,《殇小功章》所说,据男子而言,《缌麻章》所说,据妇人为夫之亲而言。另有《缌麻章》“庶孙之中殇”条,郑注以为误,“中”当为“下”。

明人郝敬即已对此生疑,程瑶田更于多处论殇服,发扬其说,谓《殇小功章》所言,“以其殇服名之”,《缌麻章》所言,“以成人本服名殇服”,且为经文,并非传文。这样,两处所言是相同的,“庶孙之中殇”亦不必改字。程氏之说,张履、淩曙、胡培翚、曹叔彦、张闻远等驳之已详。然而程氏究竟为何执着于此,却需要略加辨析。

程氏认为,《丧服经传》无逸文无讹误,凡未言之丧服,皆不可以例推求,故郑氏之“凡不见者,以此求之”,为程氏所不许。而于殇服,却颇有打破此例之嫌。“惟昆弟之子、女子子之长、中殇未见《大功殇服》章。此亦如《大功殇服》章见子之长、中殇,而其下殇不见于《小功》章。盖两章互见可知也。” “且已见长殇,今不见者盖省文,亦如《大功殇服》章见公与大夫为嫡子之长、中殇,而其下殇不见于《小功殇服》章中同一例也。且亦以两《殇服》章中错互相足,其不可省者靡弗见,其可不必见者皆其显然有脉可寻。”“两章互见”“省文”“错互相足”等说法,不正是郑君的以例推求之法吗?冒着自违其例的危险,程瑶田为什么一定要坚持这样的殇服说?除去辨析文字与经例外,关键还是程氏坚持宗法与丧服理论。其首要的一点是,殇服初为齐衰之亲而设:

抑余更即圣人制殇服之意而绎之,其初似专为齐衰长、中殇而制也。盖此齐衰之亲,所谓“至亲以期断”者,其恸悼实逾于常情,而其殇之年又在十九岁以内,其去成人不远矣,然而降杀之节又限于情理之必然,于是斟酌焉而制为大功殇服,以服其长殇。而其中殇亦渐成童,故又定为“中从上”之制,亦服其大功七升布之衰,惟减九月而为七月,于从隆之中以示降杀之节也。然则制礼之初心,固起于大功殇服,而小功殇服之制则所谓顺而摭之者,盖亦犹是为齐衰之亲而制之也。然而其情又杀矣,故《服问》曰:“殇长、中,变三年之葛,下殇则否。”以下殇之亲,其情又杀也,故曰小功殇服之制,则顺而摭之,然亦犹是为齐衰之亲重于大功之亲也。若大功之亲,长殇降服小功,其情更杀,似可不必专为制服。故其中、下殇之不制缌麻殇服,亦微示以长殇本不必专为制服之意,而在《小功殇服》章者,实以相因而制,亦所谓顺而摭之者也。

程氏坚持认为,《殇小功章》与《缌麻章》两言殇服例,皆为言齐衰之人殇降为大功,中从上,大功之人殇降在小功,中从下。而今他讲出这个道理:由于“至亲以期断”,齐衰期之人非常重要,因而特为齐衰而殇死者制殇服,长、中殇同之,下殇稍杀,而本服大功之人,则情又杀,故其殇服中从下。

检诸《仪礼丧服文足征记》,言“至亲以期断”者仅有两处,另一处为述夫妻之服。在程氏的丧服体系中,“至亲以期断”并非核心理论,其核心理论仍是“宗者兄道”与“尊祖敬宗”。故其所言“至亲以期断”,并非如《三年问》的理论,以之为差序格局向外推展的中心环节。斩衰、齐衰皆为重服,齐衰期是最常见的重服,故程氏所理解的齐衰期服,其实是一个标定宗法的重服标准。但此说已隐含着相当大的问题。《殇小功章》所言“大功之殇中从上”,若是指的所服殇服为大功,其本服当有斩衰、齐衰两种,但程氏又不同意郑注举轻以包重的原则,所以他认为此处的“大功之殇”就是《缌麻章》的“齐衰之殇”,那么斩衰之殇(即长子之殇)放在何处?

程氏还有进一步的说法:

殇服有长殇、中殇服大功而下殇服小功者,下治起于子,由子而旁治,起于昆弟之子;子与昆弟之子成人服同,殇服亦同也。经于子见长、中殇之大功而不见下殇之小功,于昆弟之子见下殇之小功而不见长、中殇之大功,盖经之互文也,非文有所脱也。(敖继公以为有脱文)有长殇服小功而中殇、下殇服缌麻者,下治起于庶孙,旁治起于从父昆弟,成人服同,殇服亦同也。经于庶孙见长殇之小功与中殇之缌麻而不见下殇之缌麻,于从父昆弟见长殇之小功与下殇之缌麻而不见中殇之缌麻,亦经之互文也,非字有所误也。

首先,此处论经之互文,以成人服同推殇服亦同,是典型的“比例推经”,已然与其“精义”之说颇有抵牾。而此中所言下治、旁治之说,则来自其宗法理论:“吾论旁治昆弟之穷杀,必根于上下治之穷杀。”故所谓“下治起于子,由子而旁治,起于昆弟之子”,两殇服之所以可以互文见义,隐含了“宗者兄道”的宗法理论。“下治起于庶孙,旁治起于从父昆弟”,二人殇服同,亦可互文,亦是由其宗法理论进一步推展出来的。

程氏以“宗者兄道”立其宗法理论,且以高祖、玄孙已无服,所以他非常坚持“四世而缌,服之穷也”的理论,既不认为高祖、玄孙有服,更不认为袒免虽不属五服,亦可算作由缌麻而杀的一等亲属,故曰:“如谓‘小功之殇中从下’为成人之小功,夫成人之小功,其长殇缌麻也,若从祖父、从祖昆弟皆小功之亲,经并见长殇之缌麻服,安得复有下殇之服,而为中殇之所从者乎?”此说闻远先生已驳之云:“下殇无服,则从之者从其无服也,安在中殇之无所从也?《传》所以言此者,以三殇为二等之服,则中殇必有所从,言此以定所从之等也。大功与小功、小功与缌麻,固为二等,而降一等在缌麻者,降二等即无服。是无服与缌麻对言,亦为二等也。既无服对缌麻为二等,则无服亦所从之一科也。”

由此可见,程氏殇服之说虽然并非直接论宗法问题,表面看只是解经字句上与郑君立异,但其背后仍然是“宗者兄道”的丧服理论。程氏虽亦言“上杀下杀旁杀”,然而上下之杀皆归于旁杀,虽偶亦言“至亲以期断”,然并不看重差序格局由上、下、旁的层层外推,他认为丧服就是按照四小宗制定的,不会有比四小宗更远的丧服,因而并不会看到,缌麻、袒免、吊服同样为层层外推的三个环节。程氏重视“至亲以期断”,是因为齐衰是宗法中的重服,而非差序格局。

基于对理学的继承与反思,程氏“精义之学”既有强烈的理论诉求,又时时警惕不陷入执一之理,然而既然有理论,有一贯原则,又如何不陷入执一之理?程氏自己以宗者兄道解释丧服等差和上杀下杀与旁杀,反而时时陷入执一之理,经不起仔细推敲,自相矛盾、触处成病。郑君之学虽不乏疑经、改经之处,字面上看似牵强,却能满足宗法、丧服更大的理论体系需求。其将“庶孙之中殇”改为“庶孙之下殇”,是因为中殇既然要么中从上,要么中从下,岂会有独立的条目?

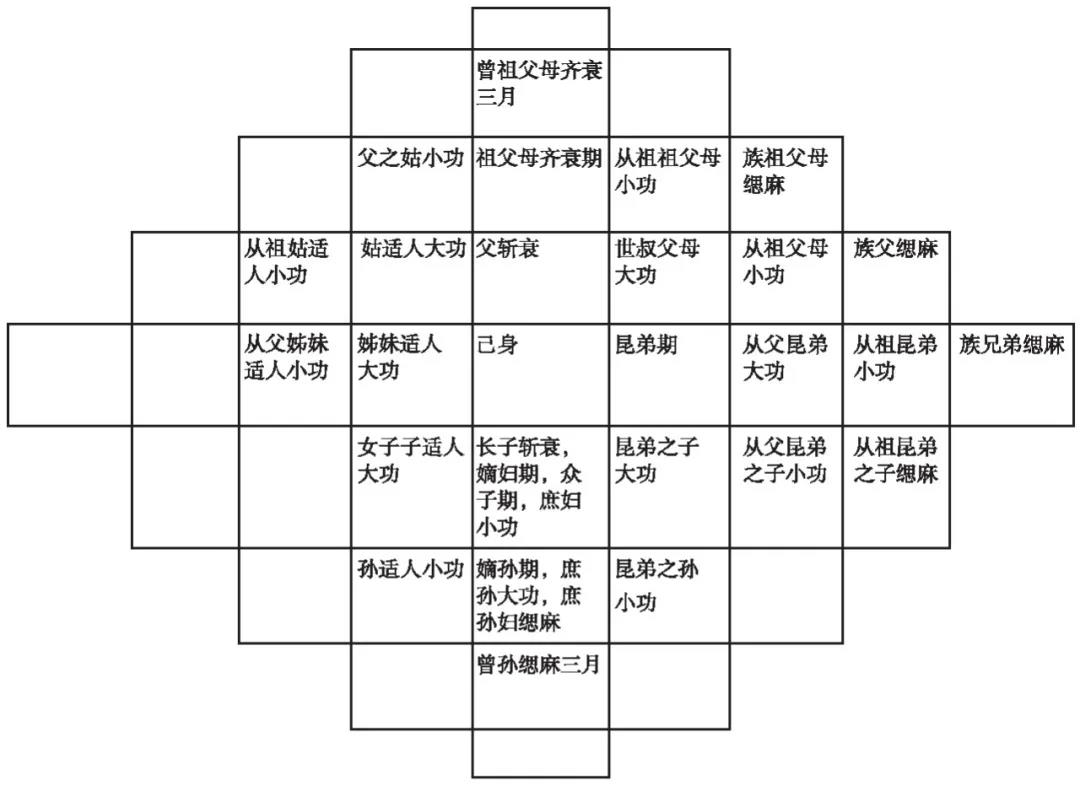

郑君之所以坚持认为中从上、中从下之别在大功、小功之间,其背后的丧服理论有两点是程氏所缺的。首先,《丧服小记》:“亲亲以三为五,以五为九,上杀下杀旁杀而亲毕矣。”郑注:“己上亲父,下亲子,三也;以父亲祖,以祖亲孙,五也;以祖亲高祖,以孙亲玄孙,九也。”闻远先生解释说:“故祖之上、孙之下,有大节级焉;祖之父祖、孙之子孙,无大等杀焉。为祖父母齐衰期,而曾祖父母齐衰三月,为孙大功,而曾孙缌麻,以其历以五为九之节级也,则祖之父祖,孙之子孙,同是由祖而亲之,何不可同服乎?”根据由至亲以期断而推出的本服图(见图3),这个大节级,正是断在大功处。虽同为五服之内,大功以上之亲,情更深,义更重。程瑶田自己的宗法理论也已表明,三代方成宗,故庶子不为长子斩;因而,大功以下,曾祖、高祖同服,曾孙、玄孙同服,也就没有什么可奇怪的了。

程氏所缺的另一点,是举轻以包重。大功之殇中从上,并不只是大功之殇中从上,而是大功以上,包括斩衰、齐衰之殇皆中从上,小功之殇中从下,并不只是小功之殇中从下,而是小功、缌麻之殇皆中从下。

结合以上两点可知,郑学以为本宗之服,大功之殇中从上,小功之殇中从下,乃是断在大节级之间。齐衰之殇中从上,大功之殇中从下则谓来嫁妇人之服,自不必以大节级分之。

在乾嘉学者当中,戴震、凌廷堪、阮元、焦循等,都试图在心性学上修正宋学,并由此立新的经学体系。其中,程瑶田当数最为系统者之一。其《论学小记》重解《大学》,对执一之理的批评和发端于诚意而入精义礼学的讨论,相当精彩,其对宗法学的建构也卓然成家,但在丧服学上虽然下了很大力气,但终究又难脱执一之理之嫌。贯通之理未必是执一之理,《易》《礼》《春秋》为经学的理论来源,其核心皆在“比例推经”。程氏既要建立理论体系,就难免回到经例的研究上来。关键不在于对贯通之理的反对,而在于将缘情制礼、以时为大的精义之学纳入贯通之理当中。程氏于此做出了可贵的尝试,其得其失,都值得后人尊崇。

图3 本服图示

作者系孔子研究院特聘专家,山东省泰山学者,北京大学礼学研究中心主任、哲学系教授

编辑:高华

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除