朱汉民:文化传播无需刻意 先利己才能利人

2018-08-21 08:59:00 作者:朱汉民 来源:凤凰网国学

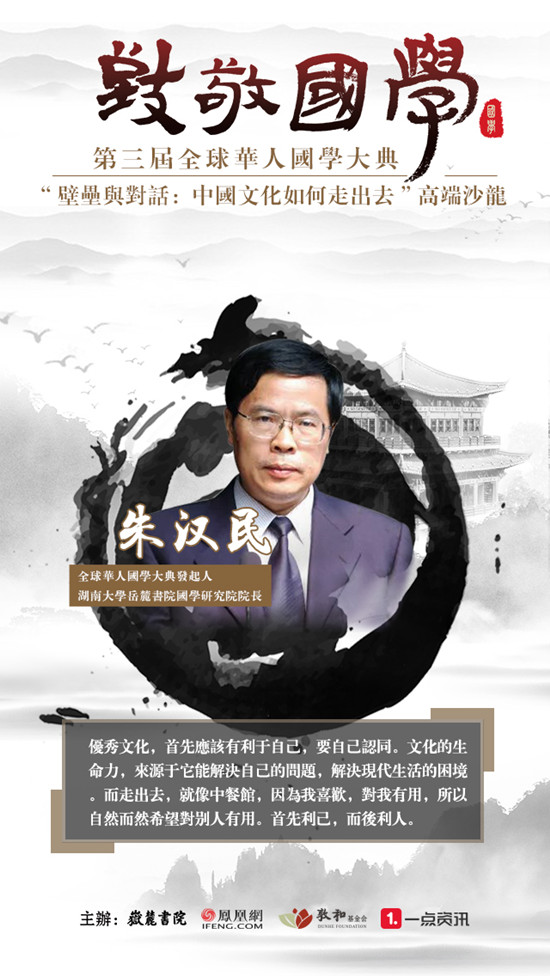

编者按:8月16日下午,世界哲学大会期间首个外场沙龙“壁垒与对话:中国文化如何走出去”在京举行,成中英、洪汉鼎、阿克曼、沈清松、倪培民、葛承雍、朱汉民、干春松等知名中外专家学者齐聚,在跨文明对话的语境下,探讨中国文化如何打破壁垒实现真正走出去。全球华人国学大典发起人、岳麓书院国学研究院院长朱汉民教授在主旨发言中认为,中国文化要走出去,首先需要我们自己认同、热爱它,要让优秀文化有利于我们自身,然后才谈得上有利于世界。文化传播应该自然而然,而非刻意迎合。本文系凤凰网记者根据朱汉民教授发言整理而成。

关于中国文化走出去这样一个大问题,首先是刚才大家问的,为什么走出去,如何走出去?对文化走出去的看法,我刚才谈到了岳麓书院,因为我长期在那里工作。说实话,我当初也没想过它要走出去。最早开始,我就想着必须把岳麓书院做好,因为我在那儿主持工作,做了非常长的时间,我必须把它做好,做到我自己非常满意、喜爱为止,当然这是没有止境的。现在,我发现很多朋友都非常喜欢那个地方,文化人都喜欢到那里看,包括国外的学者。也许他并不知道,20多年前岳麓书院只是一个废墟,破破烂烂的,现在却做得非常好。我觉得文化走出去实际上就是这个道理,首先是你自己喜爱,要利于自己。我们生活在现代,今天讲中国文化,它到底指的是哪种文化?有各种各样的外来文化进来了,我们自己又有几千年的传统文化。如果要笼统地说,现在的中国文化,包括现在讲哲学,我们开哲学大会,中国人很多,是不是每个人都叫中国哲学?实际上,有的研究康德、有的研究西方哲学、还有的研究马克思,还有的研究孔孟老庄,等等。我们心里很清楚,这些研究孔孟老庄的是中国哲学,但研究马克思可能用中国的观点,也许有一部分中国的东西,但好多都是西方的,包括中国人研究康德也是这样的。

中国文化如果要有影响力的话,我认为首先是要自己认同自己,中华文化一定要有生命力。这种生命力来源于哪里?来源于它能够解决自己的问题。我们经常说中华民族五千年文明并没有中断,为什么不会中断?或者说为什么它能保持下来?面临历史上各种局面,中华民族作为一个整体文化被保留了下来。比如当今现代化过程中,后来近代化,我们好多人认为,刚才说戊戌维新120多年。在120年以前很多中国文化不能保种,首先我们要保种。如果这种文化不能保种,我们就要抛弃,所以那时候对中国文化有一个激烈的批判。其实回过头来看,经过一百多年的努力之后,事实上大家发现我们这种不但保下来,还活的很好。活的很好一定有它的道理。所以我们有很多,比如做企业的、行政的,他们需要这个东西,他们发现好多困惑,困境,可以在传统的典籍里找到一些对自己有价值、有意义、或者有用的东西,他们就很想学,就自觉的跑到课堂上请老师讲。所以,我们最早讲国学,很多是民间开始兴起的一种热潮。也就是说,这种东西对自己有用,利己,有益于自己,有益于个人,或者有益于自我周边的家庭、朋友,或者中国人都认为非常好。在非常好的情况下,所以我不认为这种文化首先是要我们来策划一下,把什么东西推出去。

正像我们从来没有策划过如何把中国饭菜推出去一样,全世界的中餐馆那么多,大家吃了中餐就发现很好吃,自然而然,一些中餐馆生活就很火爆,包括我们到欧美等很多国家,我认为文化其实也应该这样。就是自己感觉到非常好,然后辐射到周边的人,不管你是外国人也好,中国人也好,大家一起来欣赏,一起来陶醉,这样的话你的音乐能够走入人家心里去,自然就有生命力。文化真正要走出去,首先是利己,然后是利人。你对人家有用,人家需要、喜欢,认为你这个有意义,正像你吃了一个好东西,有营养解决了问题,你也希望其他周边的人碰到同样的问题能够解决。我认为,文化为何叫“文化”?这个“化”不是一种刻意的,一定是一种无形的、自然的过程。

举个例子,我曾经在美国看到一个中餐馆写着“长沙”,我非常高兴,就赶紧跑进去,因为我好久没吃湘菜了,结果我吃完觉得很失望。我问他们为什么叫长沙呢?这个老板是一个上海人,他知道湘菜是特色之一,想在那里办一个特色。但他办出来以后,我问他为什么你的菜都是这样?他说我要考虑当地人的口味。一旦他想象当地人的口味,就完全变了。所以我吃完以后感觉没有把湖南菜真正好的东西给美国人吃。

回到文化,为什么经常说文化传不出去会失败?就是我们想象他们要什么东西,想象那个东西是什么样。其实未必是我们最好的东西。正如我们没有把湘菜最好的口味,最好的东西拿到那里,然后他打着湘菜的牌号,我觉得是非常可惜的。所以很多中国文化在传播过程中产生了很多问题,我觉得其中的一个问题,就是你本身不是自己最喜欢的,然后想象对方可能喜欢,然后就做出来。假如自己很喜欢,特别是文化,一定要使自己解决了自己的问题,解决了自己发自内心的,然后这种东西自然而然人家肯定会喜欢。