颜炳罡:梁漱溟先生的责任意识与担当精神

来源:《走进孔子》杂志作者: 2024-04-02 16:03

梁漱溟先生是中国现代史上一位杰出的思想家,一位特立独行的儒门大侠,一位本着自己的思想为中华民族复兴而拼命硬干的人。20世纪上半期的中国历史上,从都市到乡村,从高等学府的三尺讲台到决策民族国家命运的庄严庙堂,从战火纷飞的抗日战场到恬然悠闲的书院,无不留下了他的身影。他以“虽千万人,吾往矣”的大无畏精神,为后世树立了矫然不群而异乎流俗的人格典范。他以20世纪波澜壮阔的中国社会为画布,以自己的全副生命过程为画笔,描绘出一幅绚丽多姿、丰富多彩的人生画卷,向世人诠释了以天下为己任的真儒形象。梁漱溟先生之所以能够成为梁漱溟,之所以成为中国儒林中的一面旗帜,在于他的问题意识、责任意识以及勇于担当的精神。

梁漱溟像

一、问题中人

梁漱溟先生一再申明,自己不是学问中人,而是问题中人。有了问题就会用心思,用心思就会有自己的主观,有了自己的主观就要用行动实现出来,行动、实践是他理论的归宿,由是他认为自己的一生是拼命干的人。为实践而去思想,因思想而去行动,且行且知,且知且行,知行合一,是梁漱溟先生一生的真实写照。

梁先生24岁就进入北京大学哲学系任教,以《东西文化及其哲学》《中国文化要义》等著作闻名于世,理所当然是一位学者、一位哲学家、一位佛学家、一位国学家,但梁先生认为这是人们对他的误解。他说:“误认我是一个学者,甚或说是什么‘哲学家’‘佛学家’‘国学家’。……这真实于两面都不合适:一面固然糟踏了学者以及国学家;一面亦埋没了我简单纯粹的本来面目。”[梁漱溟:《主编本刊(〈村治〉)之自白》]他认为自己屡任大学讲席,屡有著作出版,都是误打误撞出来的,自己从来没有求为学者之一念。梁先生作为一名学者,之所以不愿承认自己是一位学者、一位哲学家、佛学家等,是因为那不是自己刻意经营的,也不是自己的追求,更不是自己想要的角色。

诚然,任何一位历史人物都有自我定位和社会定位,社会定位与自我定位常常不能完全一致,但有时社会定位可能比自我定位更客观、更真实甚至更有意义。梁先生的乡村建设运动以及种种社会活动乃至政治活动也许如浮云过太空,往而不返矣,然而他不愿承认却确然存在的学者身份以及留下的种种著述,可能会成为后人永远研读的对象。

梁先生之所以要与学者划界,不愿承认自己是一位学者,内在缘由起于父亲梁济的务实品格。在梁济看来,晚清几十年以来,中国与西洋相遇,一再受挫,蒙受国难国耻,全在于西洋人务实,而中国积弱全在于念书人专讲些无用的虚文。“诗词文章、汉学考据、宋儒的迂腐等等已经把中国人害得太苦。”“作事要作有用的事,作人要作有用的人”成为梁济对子女的训诫和要求;“重事功而轻学问”成为梁漱溟的终身追求。他自己承认对这一倾向后来虽然有所矫正,“但依然不甘为学者而总是要行动”(梁漱溟:《我生有涯愿无尽:梁漱溟自述文录》)。

梁先生认为自己不好学问,也没有刻意著书立说,只是说自己想要说的话。其实,一位独立思想者将自己想要说的话说出来就构成了自己的学问,梁先生正是如此。独立思考伴随着梁先生一生,当他的思考直面中国前途、命运时,直面生民苦难时,他的“问题”意识产生了。

梁先生郑重宣布:“我始终不是学问中人,也不是事功中人;我想了许久,我是什么人?我大概是问题中人!”(《梁漱溟全集》第四卷)“问题中人”,既简洁明快,又卓而不群!问题与思考一体两面,相环而生,没有思考,就不会有问题;有了问题,而没有思考,问题就永远无解。他说:“学问就是学着认识问题。没有学问的人并非肚里没有道理,脑里没有理论,而是心里没有问题。要知必先看见问题,其次乃是求解答;问题且无,解决问题更何能说到。然而非能解决问题,不算有学问。”(《梁漱溟全集》第四卷)发现问题,以求解决问题,这是真学问。这学问不是纸上的学问,而是实践中的学问,是社会这个大课堂中的学问。梁先生做的不是故纸堆里死的学问,而是现实生活中活的学问。发现问题,以求解决,解决过程当然是事功,是最大的事功。由此我们说,梁先生既是问题中人,也是学问中人,也是事功中人。

梁先生的问题不是个人问题,也不是一家一姓之问题,而是中华民族的前途与命运问题,同时是人类的前途与命运问题。“我总是把最大的问题摆在心上。所谓最大的问题即所谓中国问题。而我亦没有把中国问题只作中国问题看。不过作为一个中国人要来对世界人类尽其责任,就不能不从解决中国问题入手。”(《梁漱溟全集》第八卷)在他看来,20世纪中国最大最要紧的问题就是“认识老中国,建设新中国”。

二、生命寄于责任一念

有了“问题”就要解决问题,解决问题就是肩负起自己的责任。梁先生的问题不是个人问题,而是中国社会的问题,中华民族的前途与命运问题,用儒家话说,这是“仁以为己任”。他认为自己肩负着解决中国社会问题、中华民族前途与命运问题的历史责任。

梁先生说,他这里没有旁的念头,只有一个念头,责任。“我的生命就寄于责任一念。处处皆有责任……”“由于总在最大问题中追求其最要紧的事情,久而久之,我所关心的,旁人往往不如我关心;我所能作的,旁人往往不如我能作;好像责任集中于我一身。既有‘四顾无人’之慨,不免有‘舍我其谁’之感。像这样数千年悠久历史之下,像这样数万万广大人群之中,而‘认识老中国,建设新中国’这句话,只有我一个人最亲切;责任演到这步岂是偶然?固然没有什么‘天’降之命,而正有其莫之为而为,莫之致而致者在。是事实如此,不是我自负。”(《梁漱溟全集》第八卷)梁先生认为自己一生坚持乎此,力行乎此,永不懈怠者,就是这份对民族、对国家的责任心。1930年,他在写给自己外甥的信中说:“我只是被自家少年来一些狂志大愿鼓着向前,而一念外公在天对这民族文化之毁亡,民生之惨祸不肯瞑目之心,尤使我不能懈这口气也。”(《梁漱溟全集》第八卷)父亲梁济为中国文化而自杀身亡给梁漱溟留下巨大创痛,同时也给予他超乎寻常的精神力量,这力量强化了他的责任意识。

梁先生生于京城,长于富贵之家,而他能眼向下看,侧身民间,化众生之苦为己之苦,以己之苦体认众生之苦,忧以天下,乐以天下。他说:“吾居京师,京师下级社会之苦况盖不堪言。严冬寒冽,街头乞丐累累相逐,每一触目,此心如饮苦药。”(《梁漱溟全集》第四卷)20世纪中国下层民间疾苦不独梁漱溟先生见之,凡有目者皆见之。然而高高在上、标榜清高而不识人间烟火的知识精英们,或对众生之苦状熟视无睹,或已麻木不觉,而只有像梁先生这样仁怀天下之士才会“每一触目,此心如饮苦药”,痛彻骨髓。30年代,梁先生先在河南继在山东从事乡村建设,对中国底层民众之痛苦有了更深的了解,决然放弃京师优越的生活,放下大学教授的矜持,与底层民众——农民无缝衔接,个中滋味,梁先生深有感触。他在1930年给自己外甥的信中还说:“若没些狂者胸襟,则我早不在此外县野乡吃苦受累,而安居北京,享我家庭幸福矣。”“回家矣,亦不肯听戏”“盖在外县地方,看见老百姓之苦,觉得我们一听戏,随便就是几块或十几块(包厢十块不止),实属太过”(《梁漱溟全集》第八卷)。他以范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”告诫自己,以顾炎武的“不耻恶衣恶食,而耻匹夫匹妇之不被其泽”勉励自己,矫然不群,异于流俗,表现出儒门狂者气象。

范仲淹画像

有无责任意识可以说是判断真儒或假儒的标准。儒家自创始起,就有着强烈的救世情怀与责任意识,孔子以文自任,以“知其不可而为之”的进取精神决心以道易天下,与天下善士共克时艰,解生民于倒悬。曾子认为一个儒士不能不具有坚毅不屈的品格,因为任重而道远。“仁以为己任,不亦重乎!死而后已,不亦远乎!”“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”“铁肩担道义,辣手著文章”几乎成为儒家群体的信仰,成为分判儒与非儒的标准。梁先生将“生命寄于责任一念”延续着儒家的精神血脉,印证着一位真儒不逃避、不回避,直面问题,敢于担当的精神品格。

三、勇于担当精神

梁先生是一位真儒,一位仁人。儒之所以为儒,在于自爱爱人;仁人之所以为仁人,在于以仁存心。他认为在自己心中念念在爱人,时时在爱人。他将这种爱人之心、不忍人之心、恻隐之心推而广之,念念爱天下同胞,时时爱天下同胞。面对军阀混战,民族劫难,他没有“躲进小楼成一统”,而是以人溺己溺、人饥己饥的情怀,油然而生拯救斯民于水火的责任意识与担当精神。面对晚清政府的无能、腐败,他毅然加入京津同盟,决然用机枪、手榴弹加速清王朝的灭亡。而辛亥以来,兵革迭兴,秩序破坏,生灵涂炭,他大呼:“生民之祸亟矣!吾曹其安之乎?吾曹其安之乎?吾曹不出如苍生何?”(《梁漱溟全集》第四卷)其担当精神跃然可观。

有了责任意识,必然要有担当精神。从某种意义上说,责任意识与担当精神是一而二,二而一的,是一个问题的两个方面。梁先生的担当主要体现在对中华文化存亡续绝的担当。他说:“今天的中国,西学有人提倡,佛学有人提倡,只有谈到孔子,羞涩不能出口,也是一样无从为人晓得。孔子之真若非我出头倡导,可有那个出头?”(《梁漱溟全集》第一卷)在举国批孔讨儒的风暴中,梁漱溟挺身而出,公开为孔子鸣不平、争公道。其胆识、其气魄,令人感佩!

梁先生对自己充满着自信,有时甚至非常自负,这既是其“舍我其谁”担当精神的体现,又是其狂者胸襟的真实表达。他在1942年初写就的《香港脱险寄宽恕两儿》信中,将其狂者胸襟表露无遗。他历数脱港过程中的种种险境,一再指明在险境中自己是如何地被人赞叹“若无其事”,如何自信自己的生命寄于天命,且断言传承孔孟之学,光大孔孟之学,“此事唯我能做”“当世亦无人能做”。“‘为往圣继绝学,为万世开太平’,此正是我一生的使命。《人心与人生》等三本书要写成,我乃可以死得;现在则不能死。又今后的中国大局以至建国工作,亦正需要我;我不能死。我若死,天地将为之变色,历史将为之改辙,那是不可想象的,万不会有的事!”(梁漱溟:《我生有涯愿无尽:梁漱溟自述文录》)据说,梁先生的信传到重庆北碚勉仁书院,书院诸君子争相传阅,皆称神奇。然而住在勉仁书院、同样也对传承、光大孔孟之学十分自负的熊十力先生不高兴了,他写信责问梁先生,你是疯了,还是狂了。梁先生作答,狂则有之,疯则未也。梁、熊既相互敬重,又保持各自的学问格调,如此一问一答,真相究竟如何,可待考证,但总是学林一则佳话。无论梁先生狂也罢,自负也好,都是其坦荡性情的真实写照,体现了他传承中华文化的高度使命感与责任感。

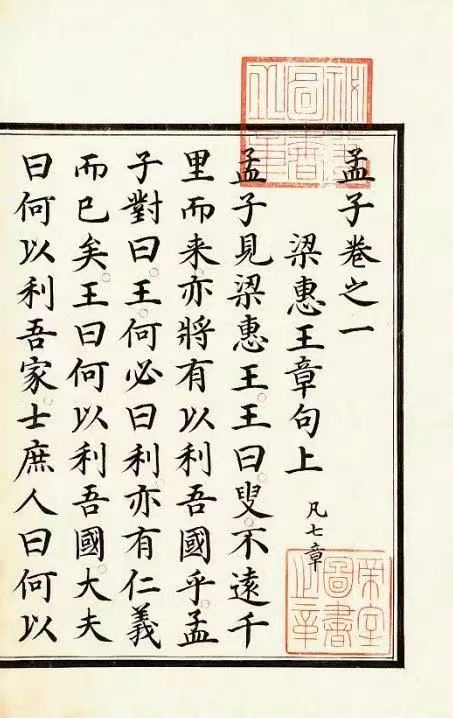

《孟子》书影

要担当,必须有气魄,没有气魄,何担当之有!孔子高呼:“文王既没,文不在兹乎!”这是孔子的担当,也是孔子的气魄。孔子在陈,之所以思鲁之狂士,是因为鲁之狂士有担当,敢于进取。读《孟子》,既可以体味孟子至大至刚的“浩然之气”,更能感受到他那“舍我其谁”的担当,由是我们认为孟子是一位彻头彻尾的狂者。梁漱溟之狂恰如“鲁之狂士”之狂,是其勇于担当、敢于进取精神的体现而已。

知而不行,即使知得再好,也只能算是思想家;行而不知,即使再能干,也只能称得上是实干家。梁先生是一位自己有思想且本着自己的思想去行动的人,可谓既知且行,既行且知,知行双彰,知行合一,是一位真正的儒者。美国学者艾恺正是在这个意义上称梁漱溟先生是中国“最后的儒家”。梁先生可贵之处,在于他由强烈的时代感受和现实意识而迸发出的问题意识,由问题意识而促成他的责任意识,由责任意识而生发出其担承精神,问题、责任、担当相环而生,穷其一生,不甘为学者而总是要行动。他的全部行动都指向“认识老中国,建设新中国”这一百余年来的中心课题。“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”,悲耶?喜耶?是谓梁漱溟。

编辑:宫英英

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除