性善与性恶:千年争讼之蔽与失

——对孟、荀人性善恶之辨的重新解读

来源:《国学学刊》2012年第3期作者:路德斌 2019-07-11 10:02

由考察可知,自唐、宋以来,在由儒家主导形成的主流观念中,荀子的性恶论作为其人性论的基本特征和其哲学的重要标志一直被视为是孟子性善论的对立形态,这似乎已成了一个不争的常识,途人皆知,不容置疑。也正缘此,所以我们还可以发现,围绕人性问题,最大而持久的论战并没有按常理在儒家与其他学派之间展开,而是发生在皆以儒者自称的孟、荀之间。倡性善者,扬孟而抑荀;主性恶者,是荀而非孟。一场跨越千年的争讼就是在这样一种非此即彼的相互否定中,潮起潮落,跌宕沉浮,以至于到今天,由孟、荀引发的人性善恶之辨仍然是一桩未能了结的公案。

然而,笔者的研究表明,这场发生在儒家内部的千年讼案实乃一桩无稽无谓且对儒学自身的完善、发展形成严重阻滞和内耗的冤假错案。因为导致这场争讼的所谓“对立”其实并非源自于孟、荀人性理论本身,而全然是由于后儒在观念上的障蔽和认知上的偏失所使然。那么,到底是怎样的一种障蔽竟能使后儒的思考和认知迷失千年之久而不自觉?这千年争讼到底能否化解、又如何化解呢?本文的梳理和解读将为此提供一个新的视角和思路,周洽与否,还望方家不吝赐教。

一、形而上与形而下:两种语境下的人性表达及其意义

当然,从文字记载上看,有一个事实是无法否认的,那就是孟子确实是在道“性善”,荀子也确实是在言“性恶”,有典为据,毋庸置疑。但现在的问题是:这看起来完全相反的命题是否就意味着两者之间一定是一是一非、势不两立呢?从逻辑上看似乎是这样,传统也确实是这样解读的,但是很遗憾,这是错的!因为事情原本并非如此。何以见得呢?在此,我们不妨从一个日常生活中的简单经验说起。对面走来一人,丧德败行,无恶不作。荀子说:“他是人。”这一判断或命题错了吗?当然没错,因为其全部的生物特性都无不在证明他确确实实属于我们的同类,而不是别的什么物种。然而在孟子则不然,他可以成立一个与之相反的命题——“他不是人。”为什么?他这样说:“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”此人“四心”放失,禽兽不如,故孟子说:“他不是人。”一个说“他是人”,一个说“他不是人”,表面看来,这两个判断或命题是多么的对立而不相容,然而事实上,正如大家在生活中亦在经常使用一样,二者显然是可以并行不悖、同时成立的。而之所以如此,在反思中我们会发现,原因其实即在于,前者是一个经验命题,而后一个命题则是一个形上学的命题,两者原本就分属于不同的真理之域,它们在各自的语境中都是真命题,各有自己确定的意义和存在的价值。孟子性善论与荀子性恶论之间的关系其实也正是如此。孟子所谓“性善”是一个形上学的命题,其内涵之规定在“人之所以为人者”;而荀子所谓“性恶”则是一个形而下的经验命题,其内涵并不关涉“人之所以为人”或“人之所以异于禽兽”的问题。一如说“他是人”和说“他不是人”并不能构成对立一样,赞成孟子“性善”,不必排斥荀子“性恶”;认同荀子“性恶”,也同样不能否定孟子“性善”。因为作为在两种不同语境下的人性表达,二者所指涉的内容或对象原本就不是同一个东西。一个在形而下,一个在形而上,既无交集,双方又何来矛盾或对立呢?所以,质而言之,传统儒者在这场千年争讼中的一个根本偏差和失误,就是把本来只是一个经验命题的荀子性恶论错误地或不知不觉地当成了一个与孟子性善论一样的形上学命题来看待,于是乎,无中生有,刀戟相见,一个原本子虚乌有的所谓“对立”遂演变成了一场学术史上实实在在、你死我活的千年大战。可悲!可叹!其前因与后果实值得我们去好好反省和深思。

那么,孟子“性善”作为形上学命题,荀子“性恶”作为经验命题,二者在各自的语境中又是怎样进行推演、论证并进而作出善恶判断的呢?他们的判断符合人性的真实性吗?

《易经·系辞》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”很显然,孟子所谓“性善”之所以是一个形上学命题,正是因为它所要把握的对象不是别的,而是作为形而上者的“道”;同样,荀子所谓“性恶”之所以是一个经验命题,也恰恰是因为它所要把握的对象不是作为形而上者的“道”,而是作为形而下者的“器”。由此以言,孟子所谓“性”我们不妨称之曰“道性”,而荀子所谓“性”则可称之为“器性”。孟子之“性”所以“善”,荀子之“性”所以“恶”,原因无它,正是由于“道性”与“器性”的不同所使然。

我们先来看孟子之“性”何以为“善”。

孟子所要把握的“性”是“道性”,那么,“道性”作为形而上者,对人来说究竟意味着什么呢?概括说来,起码有两点:第一,它是“人之所以为人者”,或者换句话说,也即是“人之所以异于禽兽者”。对人来说,它是一个界限,是一个本质的规定性。无它,人与禽兽无别;无它,人将不成其为人。第二,“道性”之存在,是超验的,也即是说,它处于我们的感官所能感知的范围之外,是唯有通过人的理性也即孟子所谓的心官之“思”,反身内求,才能发现并确证它的存在。所以孟子又说:“思则得之,不思则不得也。”[《孟子·告子上》]那么,孟子通过心官之“思”而得到的这个具有“道”的意义的“性”究竟是怎样的呢?《孟子》书中是这样说的:

人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。[《孟子·离娄下》]

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。[《孟子·告子上》]

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。[《孟子·公孙丑上》]

在孟子看来,“四端”之心作为“人之所以为人者”,乃天之所与,人人固有,不论贫富,不管圣凡,即便恶如桀、纣,其“四端”依然固存,只是放而不知、隐而未显罢了。因此,只要他们能反身而诚,尽心以知性,存养之,扩充之,则仍可迁恶就善,进至于“至善”之境,此即所谓:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。”[《孟子·告子上》]孟子“性善”之判断即是基于这不变的“四端”或“四心”而立论,至于现实生活中的种种恶行或不善,它们既然无改于“四心”本身的存在,那它们当然也就不会影响孟子关于“性善”的判断了。由此以见,孟子所谓“性善”确实是一个形上学的命题,性的善恶只与道德之形而上根据——“四端”的存无有关,而无涉于“四端”在现实的、经验层面的表现如何。

毋庸置疑,“道性”或“本心”的存在绝非是孟子的虚构和造作,因为当我们和孟子一样去面对自我、尽心以思的时候,我们同样能够发现并确证其存在的真实和无妄。孟子“性善”之论,持之有故,言之成理,不可非也。

我们再来看荀子之“性”何以为“恶”。

与孟子不同,荀子所谓的“性”指向的是“器性”,那么这个“器性”又具有怎样的特点呢?相对于“道性”而言,也有两点:第一,作为人的属性,它是人所固有的,但却不属于“人之所以为人者”,因而也并不具有“人之所以异于禽兽”之意义和规定性。第二,与“道性”的超验属性不同,它是经验的,是在人的感官可感知的范围之内的。那么,对人而言,这个“器性”到底是什么呢?在荀子的思维和哲学中又是怎样被把握的呢?我们且看荀子的表述,他这样说:

若夫目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也,感而自然、不待事而后生之者也。……夫好利而欲得者,此人之情性也。[《荀子·性恶》]

今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理而归于暴。……用此观之,然则人之性恶明矣。[《荀子·性恶》]

很显然,对人而言,这所谓的“器性”其实即是人的与生俱来的自然属性——耳目口腹之欲。在荀子看来,人世间之所以有罪恶产生,之所以有争斗和战乱,归根结底,其最后的根源不在别处,而就是这人人生而固有的“性”,所以他最后得出的结论是:“人之性恶。”不过,在此一定要避免和纠正一个人们以往常有的误解,即认为荀子所谓“人之性恶”是说人的自然情欲本身即是恶。因为按照荀子的观念理路,耳目口腹之欲作为“本始材朴”,乃是人生命存在的基础,是天之所就、不可或无的,一如天人关系中“天”即“自然”一样,耳目口腹之欲作为“器性”对人而言同样是属“天”的,是“自然”,它本身是无所谓善恶的。所以,荀子所谓“性恶”的含义绝不在此。那么,其确切的含义到底是什么呢?仔细梳理一下便可知,真正的底蕴其实就在“顺是”二字之上。在荀子看来,耳目口腹之欲本身虽然不是恶,但它却有一个自然而必然的性向——“欲多而不欲寡”[《荀子·正论》],而且这“欲多”之性向本身是没有限度的,正因为如此,所以在“欲恶同物,欲多而物寡”[《荀子·富国》]的生存境遇面前,如果“顺是”——任由人的情性自然宣泄,则必至于偏险拂夺、犯分乱理的境地。情欲本身并不是恶,但不受节制的情欲必然导致恶,此即是荀子所谓的“性恶”。

其实,不需要荀子的论证我们也知道他的结论是正确的,只是人们常常不愿意承认罢了。我们生而为人,是道和器的统一,灵与肉的结合,心底里有上天播下的善良种子,骨血中也潜藏着与生俱来的罪恶根源。孟子是对的,荀子也是对的。

二、性命之分与性伪之分:概念的使用及其障蔽

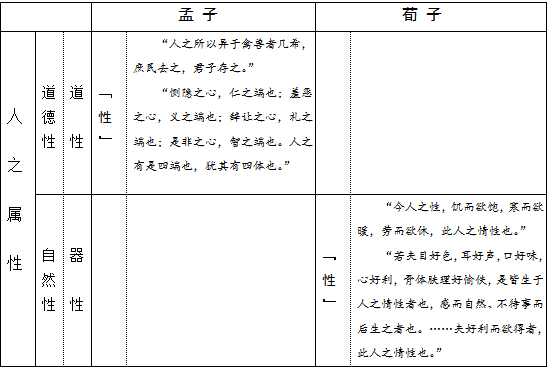

通过以上的阐述和论证,我们证明,围绕孟子性善论与荀子性恶论而发生在后儒之间的千年争讼其实是一场无稽而无谓的错误。事实上,孟子“性善”与荀子“性恶”之间并不能构成矛盾和对立,因为它们分处在两个不同的真理之域当中,对象不同,进路不同,结论不同,但却都具有不能被否定的真理性。两者之间的这种关系,我们从下面的图表中可以一目了然:

从图表中我们可以很直观地看到,两人关于“性”的陈述其实是对人性整体性之不同层面的把握,孟子之“性”所指涉的是人的属性结构中的道德性层面,是人之所以为人者,属于形而上之“道”;而荀子之“性”所指涉的则是人的属性结构中的自然性层面,它不是人之所以为人者,属于形而下的“器”。二者虽然使用了同一个概念——“性”,但内容上却并无交集,没有冲突,即便把他们的表述和结论移放在同一个人的名下,之间依然不会形成矛盾和对立,因为两者原本就没有对立,也不应该有对立。这是其一。

其二,我们从图表中还会有一个很直观的发现,那就是在两人的名下各有一处是空白,在孟子名下缺少的是关于人的自然性也即作为形而下之“器性”的论述,而在荀子名下缺少的则是关于人的道德性也即形而上的、作为“人之所以为人者”的“道性”的论述。

那么,我们不禁要问:这两者在孟、荀的哲学体系里真的就是空白吗?难道在孟子的眼里,人是不食人间烟火的神仙?可以没有或忽略生理的需求而一直生活在形而上的“道”的世界?难道在荀子的观念中,人只能象动物一样一生过着弱肉强食、追逐物欲的生活,而没有一点儿区别于禽兽的价值追求和尊严?答案是否定的。老实说,这两部分内容在二人各自的体系中不但有,而且我们还可以在他们的著作中看到比较充分的论述。只是遗憾的是,这些论述在历史上却常常遭到儒者们的无视、漠视而被排除或忽略掉。为什么会这样呢?因为这两部分内容在孟、荀各自的体系中都不是用“性”一概念来称述的,而是使用了别的概念。偏偏儒者们的思维又常常为概念所拘,只会按图索骥,论人性,就只求知道他们在“性”概念之下说了什么,至于“性”概念之外,则不管、不顾、不论。于是乎,一个好端端的完整的人性理论,在孟子那里就只剩下一个“性善论”,在荀子那里则只剩下了一个“性恶论”。又是可悲!可叹!

那么,关于这两部分内容,孟、荀各自到底都说了些什么呢?在此,我们试作一个简单的梳理,以填补图表中留下的空白。

先看孟子。《孟子》书中是这样说的:

口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,

有命焉,君子不谓“性”也。[《孟子·尽心下》]

耳目之官不思,而蔽于物。物交物,则引之而已矣。[《孟子·告子上》]

体有贵贱,有小大,……从其大体为大人,从其小体为小人。[《孟子·告子上》]

养心莫善于寡欲。其为人也寡欲,虽有不存焉者,寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者,寡矣。[《孟子·尽心下》]

《孟子》书中与此相关的论述还有很多,但据此我们已足可以了解孟子对作为形而下者的“器性”究竟持有怎样一种观念和态度。其中有两点需要特别注意:第一,在这里,饶有趣味的是,孟子对于人的耳目口腹之欲也即“器性”的态度和取向竟然比明言“人之性恶”说的荀子更加消极和负面。在荀子,“性”(耳目口腹之欲)作为生命存在的基础,它是“本始材朴”,是一种具有天然合理性的存在,因此,道德的目的并非是要寡欲、去欲,而是相反,是要通过以礼“制欲”、“节欲”的方式,在避免“恶”的性向——“从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理而归于暴”的同时,更加合理而有效地满足人基于“器性”而有的所欲与欲求,所以荀子说:“礼者,养也。”但在孟子这里就有所不同了,在“人禽异类”的思维方式关照之下,耳目口腹之欲作为人和禽兽共通的属性,被视为是根本缺乏正面价值的“小体”,对人而言,它不仅是一种消极无奈的存在,而且更是使人堕落并走向罪恶的根源。正因为如此,所以与荀子“礼以养欲”的理念不同,孟子的看法则是“养心莫善于寡欲”。第二,我们从上面的引言中还可以看到,为了与作为“人之所以为人者”的“四端”之“性”相区别,对于耳目口腹之欲,孟子并没有按照传统习俗而继续袭用“性”一概念,而是使用了另外一个概念——“命”。

再看荀子。在荀子的观念架构中到底有没有关于“道性”也即“人之所以为人者”的觉解和论述呢?有,真真确确的有。若不信,请看《荀子》书中的记载。荀子这样说:

人之所以为人者,何已也?曰:……人之所以为人者,非特以其二足而无毛也,以其有辨也。夫禽兽有父子而无父子之亲,有牝牡而无男女之别。[《荀子·非相》]

水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。[《荀子·王制》]

义与利者,人之所两有也。……虽桀、纣亦不能去民之好义。[《荀子·大略》]

多么明白无误、不容置辩的表述啊!在荀子的观念中,人并不只是一个只知求利的赤裸裸的肉体存在,与耳目口腹之欲作为自然属性及其本能是与生俱来的一样,对人来说,同样与生俱来的还有另外一重属性和能力,那就是“辨”和“义”。“辨”者,辨物析理,是思辨理性;“义”者,知是知非,是道德理性。正是这“辨”和“义”的统一作为“道性”的存在,才使得人能够超越自身“器性”的束缚,而将自己与禽兽从本质上区别开来。故荀子又说:“将使涂之人固无可以知仁义法正之质,而固无可以能仁义法正之具邪?然则涂之人也,且内不可以知父子之义,外不可以知君臣之正。”[《荀子·性恶》]“可以知仁义法正之质”即是所谓的“辨”,“可以能仁义法正之具”即是所谓的“义”。“辨”和“义”是“人之所以为人者”之所在,是“涂之人”所以“可以为禹”之根据,也即是人之所以能够“化性起伪”、迁恶就善之根据。所以在这里,毫无疑问,虽然在具体内容和理路上,荀子对“道性”的认知和把握与孟子对“四心”或“四端”作为“道性”的认知和把握有所不同,但在价值取向上,荀子和孟子却是一致的,荀子的“道性”也是指向善的。

如此而然,我们就不能不感到疑惑了:荀子关于“道性”及其作为“善”之内在根据的如此清楚明白的宣示,为什么到了后儒那里,或者被熟视无睹、置若罔闻,或者被千方百计地证成是一种完全外在或后天的东西呢?这到底是为什么呢?待深入省察过后,我们会豁然发现,问题的症结其实还是在一个概念上,那就是“伪”。

我们知道,在荀子的概念体系中,“善”作为人的本质也即人之所以为人而区别于禽兽者之表征,其实现乃是由所谓的“伪”来担当并完成的,故其言曰:“人之性恶,其善者伪也。”[《荀子·性恶》]那么,“伪”字在荀子哲学中的涵义究竟是什么呢?又何以会在后人对荀子思想的理解和把握过程中形成错误的导向呢?

唐代杨倞注《荀子》,其注曰:“伪,为也,矫也,矫其本性也。凡非天性而人作为之者,皆谓之伪。”训“伪”为“为”,认为凡“人作为之者”即是“伪”。自那以后,杨倞的训释即成了荀书“伪”字的经典解读,而为后儒广泛认同和接受。但反思说来,与有人把“伪”字解读成“诈伪”、“真伪”之“伪”而谬之千里相比,杨倞对“伪”字的训释虽然大体不错,但其将之与“天性”对置起来,却又在不知不觉间对后世产生并形成了另外一个误导——“伪”被完全认成是一种后天的、外在的从而缺乏内在理据的工具性的行为或过程。正缘于此,所以接下来的误读和误解也就不可避免地、自然而然地发生了。既然“伪”是起于后天、本乎外在的,那么由“伪起”而成之“善”,当然也只能是一种完全求之于外而与内在人性无关的东西了。在自唐而后的一千多年的学术发展史上,关于荀书“善者伪也”的这种解读,接代相传,习成自然,俨然成了一个无可置疑的定论。

然而事实上,这种解读是大有问题的。何以见得?我们试作梳理。

究竟什么叫作“伪”?《荀子·正名》曰:“情然而心为之择,谓之虑;心虑而能为之动,谓之伪。虑积焉、能习焉而后成,谓之伪。”面对“好利欲得”之自然情性,人心通过“辨义”知能之思虑抉择,并进而付诸行动,这就是“伪”;正确理念的不断累积,良善行为的不断重习,最后达致化性成善之道德人格,这就是“伪”。分析说来,荀子的定义实有两重涵义,虑、动为一重,积、习为一重。前者,由内而外,明主体之能动;后者,由外而内,重后天之习成。一言主动,一言被动,两者之间看似互无关联,可以各为一事,但实际上却是由一“心”统贯,无“心”而不成。“心”之于“伪”,犹“体”之于“用”;“体”可以不“用”,而“用”不能无“体”。所以在荀子这里,“伪”绝非是一个可以脱开人“心”而独立自足的行为或过程,“用”是“体”之“用”,“伪”即“心”之“伪”[ 令人惊喜的是,1993年10月于湖北荆门郭店出土的楚墓竹简为此一论断提供了更加有力的佐证。在楚简《老子甲》、《性自命出》和《语丛一》诸篇中,反复出现的“偽”字皆写作上“為”下“心”。此乃“偽”之本字,意即“心之能”。]。而且在荀子看来,“心”之所以能“伪”,“伪”之所以成“善”,正在于人心有“辨”有“义”,有“可以知之质”,有“可以能之具”。否则,不只源起先天的“虑”、“动”之“伪”断无可能,即便是成于后天的“积”、“习”之“伪”也同样无得实现,一如前所引言:“将使涂之人固无可以知仁义法正之质,而固无可以能仁义法正之具邪?然则涂之人也,且内不可以知父子之义,外不可以知君臣之正。”

由此以见,传统的、由杨倞训“伪”为“为”而形成之解读与观念,相对于荀子的本义来说,显然出现了很大的偏差。这一解读一味凸显并偏执于“伪”的积、习之义,而忽略甚至舍弃了其具有本根意义的虑、动之义,蔽于一曲,以偏概全。尤其严重而致命的是,这种解读无视乃至抽掉了作为活水源头的“心”的存在,使原本体用不二、有本有源的“伪”变成了无源之水、无本之木,干涸枯槁,了无生意。试想一下,没有“心”,“伪”何以为?其虑其动,何以能行?其积其习,何以能成?所以在荀子的观念体系里,“心”较之于“伪”,其实是一个更加重要、更加本质的概念,甚至在很大程度上,我们完全可以用“心”一概念来置换荀书中的“伪”字,如所谓“人之性恶,其善者伪也”,即完全可以转换成另外一个命题——“人之性恶,其善者心也”。以“心”代“伪”,直彻本源,本义未失,歧义自消。

即此,关于荀书“伪”字,我们可以获得两点认知和结论:

第一,荀子以“伪”说“善”,固在强调“善”之实现并非自然而然,而是有赖于人的后天作为或努力。但我们切不可因此而把“伪”简单理解成为一种起于后天、本乎外在的工具性的行为或过程,实质上,从本原处说,“伪”同时也是一种能力,一种植根于人心并以辨义为基础而趋向于“善”的能力。“伪”而成“善”的过程实是一个合外(仁义法正之理)内(辨义之知能)为一道的过程,也即是荀子自己所谓的“心知道,然后可道;可道,然后能守道以禁非道”[《荀子·解蔽》]的过程。

第二,并非人的所有作为皆可称作“伪”,而是只有在人心之辨义知能基础上生发而有的虑动积习才属于“伪”的范畴。也即是说,就价值取向而言,“伪”在荀子的观念体系中实具有“人之所以为人”之内涵及规定。因为人之能“伪”,即在于人之有“辨”有“义”。而一如前文所引,“辨”与“义”在荀子看来,正是人作为人之所以异于禽兽而贵于万物者。所以在荀子,“伪”之所在其实也即是人之所以为人的本质之所在。有台湾学者王庆光先生,更是从汉字构字的角度分析指出,荀子“伪”之概念“似是‘人之所以为人’会意字”[《论晚周“因性法治”说的兴起及荀子“化性起伪”说回应》,《兴大中文学报》第十三期。],眼光独到而敏锐。推论说来,假如荀子只是要强调和表达“作为”之意,那么他其实完全可以使用另外一个同样涵有“作为”之义且在当时已被广泛使用的字——“为”,既简捷明了,亦可避免生出歧义[ 裘锡圭先生在其《纠正我在郭店<老子>简释读中的一个错误——关于“绝伪弃诈”》一文中说:“郭店简中,表示一般的‘作为’之义的‘为’字极为常见,都不加‘心’旁。”]。但事实却是,荀子使用的是“伪”,而不是“为”。到底为什么呢?原因应该很简单,那就是在特别讲求“名闻而实喻”的荀子看来,“为”字的字义实在不能够准确或者全面地表达他所想要表达的义涵。那么,荀子的那个由“伪”字可以表达而用“为”字就无法表达的义涵究竟是什么呢?思索说来,恐怕正应了王先生的洞见——“人之所以为人”者也。“伪”字有“人作为之”之义,亦涵“人之所以为人”之义[ 由此以言,说“‘伪’与‘为’,古字通”,恐亦有不妥。“伪”之本字从“心”从“为”。从“心”之“为”与无“心”之“为”,义涵差别甚大,何以言“通”呢?]。

梳理至此,关于孟、荀人性论的对照图表已经可以以一个完整、清晰的面目呈现在我们面前了。请看:

“若夫目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也,感而自然、不待事而后生之者也。……夫好利而欲得者,此人之情性也。”

从这张得到补充的、完整直观的图表当中,关于孟、荀的人性理论,我们又可以获得多少重要的讯息?能够得出怎样的共识并消除几多传统的误解呢?以笔者之见,以下两点具有特殊重要的意义:

第一,孟子和荀子皆是两层人性论。都既有对“道性”的觉解,也都有对“器性”的认知。就孟子而言,他并没有把人只认成是一种纯粹的道德性存在,人皆有之的并不只是恻隐、羞恶、辞让、是非“四端”之心,对每一个个体而言,“口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也”,同样是人所同欲,生而有之。区别只在于,前者是“大体”,是人之所以为人者,被称作“性”;后者是“小体”,是人与禽兽共通的属性,属于“命”的范畴。而就荀子来说,我们同样不应该将其人性论只看作是一层人性论。牟宗三先生在其《荀学大略》一书中尝有言:“荀子所见于人之性者,一眼只看到此一层。把人只视为赤裸裸之生物生理之自然生命。”[ 牟宗三《名家与荀子》,台湾学生书局1985年版,第223页。]又说:“荀子只认识人之动物性,而于人与禽兽之区以别之真性则不复识。”[ 牟宗三《名家与荀子》,台湾学生书局1985年版,第224页。]表面上看,话似乎不错,因为在荀子,“性”之所指确实只是一个“人之动物性”。然而,深入研判则会发现,牟先生的结论似有蔽于“名”而不知“实”之嫌。因为在荀子自己的观念系统里,“性”一概念并不能涵盖和代表人性之全体,因此,仅依据此一概念又怎么可能把握到其关于人性的整全性的理解呢?所以,当我们脱开概念的障蔽,由“名”及“实”,由表及里,则必会有一新的发现:荀子的人性论其实是地地道道的两层人性论。一层即是牟先生所指出的“人之动物性”一面,荀子以“性”一概念来表述其内容,认为“好利而欲得”乃是此一层面之自然性向,若任其自然发展,则必至于“偏险悖乱”之恶;而另一层就是“人之所以为人”即人区别于禽兽的层面,荀子以“伪”一概念来指涉此一层面的内容,具体而言就是“辨”和“义”,认为人心通过发挥其“辨”、“义”之能,知“道”可“道”,行“道”体“道”,最终必能达致“性伪合”之圣境和“正理平治”之善域。

第二,虽然从内容上说,孟子和荀子都是两层人性论,对人之“道性”与“器性”,皆各有认知和阐述。但我们会困惑地发现,在概念使用上,二人之间却出现了非常不协调或不统一的情形。对作为“人之所以为人者”的“道性”,孟子称之为“性”,荀子却统之以“伪”;对属于人禽共通属性的“器性”,荀子反而使用的是“性”一概念,而孟子却说“君子不谓‘性’”,应谓之曰“命”。令人遗憾的是,这一看似错乱的情形在历史上一直未得到自觉而清晰的梳理,以致于不只是荀子的思想因此而被一再误读和误解,甚至就连荀学的命运也因此之故而走上了一条崎岖坎坷、日暮途穷的不归路。

那么,这一导致严重后果的情形到底是如何产生的?原因又是什么呢?

大家知道,在《孟子·尽心下》有一段辨析“性”与“命”的文字,日后影响颇大。孟子的原话是这样的:

口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,有命焉,君子不谓性也;仁之于父子也,义之于君臣也,礼之于宾主也,智之于贤者也,圣(人)之于天道也,命也,有性焉,君子不谓命也。

将耳目口腹之欲归为“命”,把仁义礼智圣称作“性”。“命”之所属,人禽共通,人所羞为;“性”之所涵,则乃人之所以异于禽兽者,故为之人也,舍之禽兽也。

毫无疑问,自宋、明至今,在国人的文化及心理结构中,占主流地位的“性”观念,其内涵规定及价值取向,正是由孟子的“性命之辨”奠定、确立并一脉相承而来。言“性”,即是“人之所以为人者”,约定俗成,名闻实喻,现在没有问题,而且似乎也从来没有问题。但事实果真如此吗?非也。如果退回到两千多年前的孟、荀时代,孟子对“性”概念的使用其实是大有问题的。为什么?因为这个由他界定并在日后确实占据主流地位的“性”观念,在当时却并非是一个被普遍认同的说法,而是一种创见和新说,是一个转进。也即是说,在当时还有一种与孟子所言之“性”不同的并且为大众约定俗成的“性”观念。这种“性”观念即是所谓的“生之谓性”之“性”。如孟子自己就说:“口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也。”意思是说,耳目口腹及其欲望,在传统的观念中是被称作“性”的。而在1993年出土的郭店楚墓竹简中,有《性自命出》一篇,学界公认乃孔子之后、孟子之前的作品,其所言之“性”亦正属此义,其言曰:“凡人虽有性,心无定志,待物而后作,待悦而后行,待习而后定。喜怒哀悲之气,性也。及其见于外,则物取之也。……好恶,性也。所好所恶,物也。”其实,从字源上说,“性”之本字即是“生”,“‘性’与‘生’,古字通用”[ 俞樾《群经平议》卷三十三。]。因此,从发生学的角度说,即“生”言“性”较孟子所言之“性”时间居先,在逻辑上也应该是一件自然而必然的事情。所以,与孟子同时的道家庄子也说:“性者,生之质也。”[《庄子·庚桑楚》]视“性”为生命存在之自然之质。而在著名的孟、告论辩中,告子所持的也正是这样一种“性”观念。可见,在当时和之前,所谓“生之谓性”的观念才是一般流行的说法。要言之,在当时一般人的观念中,“性”并不是一个用以表征人区别于动物之本质属性的概念,因此它并不具有“人之所以为人”的内涵和规定。而孟子的转进和创新恰在于,作为一个先觉者,他通过“性命之辨”,将儒家自孔子以来对“人”的觉解与发现赋义于这一当时流行的“性”概念当中,使这一原本普通平常的概念具有了超越的形上学意义。在孟子的“性命之辨”中,传统“性”概念所涵盖的内容被其统归在“命”一概念之下,而“性”则被其专用于指称“人之所以为人者”。

不容怀疑,孟子作“性命之辨”,其用意当然是想使概念变得更加明晰,想让思想得到更好传达。但是,在稍后一点儿的荀子眼里,却未必然也。因为在荀子看来,孟子的这种用“旧瓶”来装“新酒”的做法,从根本上违反了“约定俗成”的基本原则,“析辞擅作,以乱正名”,不仅无益于概念的明晰和思想的传达,相反,会愈发导致名实混乱,“使民疑惑,人多辨讼”[《荀子·正名》]。依荀子之见,“性”在当时已是一个“约定俗成”的“实名”或“善名”,在习俗中早已形成了其表征自身并为人们不言而喻的内涵和规定性,概括说来,规定有二:一是“生之所以然”,也即与生俱来,不待人为而有;一是“感而自然”或者说“不事而自然”,也即感物而动,不待思虑而成。也即是说,不论是从“存有”处说,还是从“发用”处讲,“性”都是自然而然的。所以在荀子看来,将符合上述规定性的耳目口腹之欲归于“性”概念之下是没有问题的,但若将作为“人之所以为人者”的仁义礼智圣也归于此类则是大错而特错了。不错,从存有处看,仁义礼智圣之成立也有而且必有其根源于人自身的内在根据,从这个意义上说,它也是“生之所以然者”,但在发用层面,就与耳目口腹之欲截然不同了,仁义礼智圣并非“感而自然”,而是“必且待事而后然者”。所以若将仁义礼智圣归类于“性”概念之下,那岂不是说人人生来即是圣人,人人自然而然即趋向于善?若此,圣人何为?礼义又何用呢?所以荀子说:“今孟子曰‘人之性善’,无辨合符验。坐而言之,起而不可设,张而不可施行,岂不过甚矣哉!故性善,则去圣王、息礼义矣。”[《荀子·性恶》]

诚然,就孟子观念体系本身来说,其中的“性”概念有其属于自己的、不同于传统的独特内涵和规定,仁义礼智圣也并非自然而然即可实现和达成,同样需要“扩而充之”的后天修养和努力。但问题在于,人是生活在习俗当中的,大多数人的思想和行为也都是受习俗观念所支配的。因此,当孟子以“性善”来表征自己的新思想的时候,其独特的规定和义蕴却很难为大多数人所觉解,关于“性”概念的传统思维定式会在自觉不自觉中将孟子的“性善论”纳入到其所久已习惯了的思维理路中:善是生而有之的,亦是感而自然的。如此而然,则一个致命的误导和危险恐将不可避免地在实践中产生——恃性善而慢修身,任自然而废问学。这样的认知及结果显然是连孟子本人也不愿意看到的,但荀子认为实际的情形恐怕只能如此。

既然孟子不守“名约”而以“旧瓶”装“新酒”的做法是不能接受的,那么在荀子看来,又该用怎样的名称概念去表达和阐述那个属于人禽共通属性的“器性”和作为“人之所以为人者”的“道性”呢?荀子的“性伪之辨”即是由此而展开的。

依荀子之见,“名”之作用和意义,即在于“名定而实辨”、“名闻而实喻”。因此,若制名不当,则必使名实混乱,同异不别,贵贱不明,结果则“志必有不喻之患,而事必有困废之祸”[《荀子·正名》]。所以荀子认为,制名指实,一定要慎之又慎,切不可“析辞擅作”以乱“正名”。那么到底该如何制名呢?荀子给出的总原则即是:“有循于旧名,有作于新名。”[《荀子·正名》]具体到“名之在人者”,荀子认为,对人来说,耳目口腹之欲和仁义礼智之善无疑是两类事情,属于“异实”,按照制名之原则,“同则同之,异则异之”,二者当“分别制名以指实”[《荀子·正名》],而不可异“实”而同“名”。具体地说,对于耳目口腹之欲,习俗中已有“约定俗成”之“实名”、“善名”可用,故应“有循于旧名”,仍称名曰“性”;至于仁义礼智之善,乃儒家思想之新发现,于传统中并无相应之“实名”、“善名”可用,故当“有作于新名”,荀子认为可名之曰“伪”。如此而然,则名定实辨,道行志通,无不喻之患,无困废之祸。在荀子看来,孟子的“性命之辨”恰与此相反,既未守“名约”以言“性”(耳目口腹之欲),亦未作新名以指“实”(仁义礼智),结果必然是“名实乱,是非之形不明”[《荀子·正名》],危害性可想而知。正缘此,所以荀子批评孟子说:“是不及知人之‘性’,而不察乎人之‘性’、‘伪’之分者也。”[《荀子·性恶》]

但历史跟荀子开了个玩笑。荀子肯定不曾想到,自唐、宋开始,随着孟子哲学作为儒家主流思想的被推崇,其有着独特内涵的“性”概念也逐渐获得了普遍的认同而成了“约定俗成”的“实名”、“善名”,相反,他所使用的“伪”概念却在后代儒者那里引发了诸多意想不到的误解和混乱,以至于在很大程度上成了后人准确理解和把握其思想与精神的一道难以逾越的屏障。斗转星移,昨是今非,不免令人唏嘘不已。不过,虽则如此,如若回归孟、荀当时的语境,荀子的“性伪之辨”以及他对孟子的批评显然并非无稽之谈,而是持之有故,言之成理。梳理一下,对应于孟子的“性命之辨”,荀子“性伪之辨”的逻辑理路则可大致表述如下:

目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是生之所以然者(天之就也),性也,感而自然,亦性也,故君子谓之“性”也;人之有义,人之能辨,是亦生之所以然者(天之就也),性也,有伪焉(即“感而不能然,必且待事而后然者”),故君子不谓“性”也。

三、结语:解蔽与正名

诚如大家所知,孔、孟、荀所处的时代堪称是中国文化的“轴心时期”,因而也是一个制名迎新的时代。社会、经济尤其是文化的裂变性发展,使原有的范畴、概念已远远无法满足如雨后春笋般涌现出来的新事物和新思想,于是乎,便出现了如荀子所言的“名守慢,奇辞起,名实乱,是非之形不明,虽守法之吏、诵数之儒,亦皆乱也”[《荀子·正名》]的乱象与乱局。名实眩乱,交结难喻,同名异实者有之,同实异名者亦有之。这当然是一种应该避免的状况,但它却是事实,一个客观的历史存在。所以,作为后来者,如果不知或者无视这一曾经的史实,那么必然会在对当时思想的解读中,无的放矢,错误百出。一如用现代人的“西方”概念去解读唐朝典籍中的“西方”一词一样,悠然不觉,却已谬之千里。

具体到孟、荀的人性理论,我们会发现,其实自宋、明以来,人们事实上一直深陷于一个蔽于“名”而不知“实”的思维误区中而不自觉,让一场无稽无谓、本不成立的讼案竟然延续了千年之久。这一思维上的障蔽不仅导致人们对孟子人性论的认知出现了偏差,把一个丰富、系统的人性理论化约成一单薄、贫乏的“性善论”,而且由于荀学在与孟学的紧张关系中所处的弱势地位,更是让荀学成了这一心术之蔽的主要受害一方,以己夺人,以孟解荀,荀子的思想备遭曲解,荀学的精神湮没不彰。

综合前述,单就孟、荀人性论而言,在历史上,这一思维障蔽所造成的认知错误主要表现为两个方面:

第一,以孟子“性善”对阵荀子“性恶”。

在为“名”所蔽的思维理路下,形式逻辑的推理方式发挥着主导作用:既然孟子是在“人之所以为人”的意义上使用“性”一概念,那么荀子也只能而且也肯定是在“人之所以为人”的意义上使用此一概念;既然一方道“性善”,一方言“性恶”,那么双方必然是水火不容、势不两立;如果说孟子道“性善”是对的,那么荀子言“性恶”就是错的。如此而然,“性善”对“性恶”,关公战秦琼,想不打都不行。然而,历史并非如推理这般简单。不错,孟子在言“性”,荀子也在言“性”,虽同为一个“性”字,却实乃同名而异实。孟子所言之“性”乃“道性”,其内涵及规定是“人之所以为人者”,属于形而上;而荀子所谓“性”则是“器性”,其中并没有“人之所以为人”的内涵及规定性,属于形而下。也即是说,孟子所谓“性善”其实是一个形上学命题,而荀子所谓“性恶”则是一个经验命题。两者完全分处在不同层面之上,分处于不同的真理之域当中,何来矛盾和对立?一如前文所言,面对一个人,我们可因其生物特性而称其“是人”,同时也可因其禽兽之行而责其“不是人”,看似矛盾,实则两行。孟子是对的,荀子也是对的。

再者,就名实关系来说,名无固宜,名无固实。从二人所处时代的特殊历史背景看,孟、荀在“性”概念的使用上并无谁对谁错的问题,问题的关键只在于,二人确实是在不同的意义上使用了“性”这个概念的。所以在此,我们没有理由因为荀子使用了一个与孟子不同的“性”概念而指责其是错误的,我们更没有理由指责他为什么不象孟子一样在“人之所以为人”的意义上使用“性”一概念,因为荀子有自己的“性伪之辨”,有能够自圆其说的根据和理由。荀子的“性”概念就是荀子的“性”概念,而不是孟子的“性”概念,这是其逻辑一贯性和理论一致性的基础。所以,我们在研读《荀子》的过程中,需要始终保持清醒的是,决不可先入为主地从孟子的“性”概念出发去解读甚至偷换荀子的“性”概念,否则,荀子在“性”概念基础上所进行的一切理论思考和建构,在人们的眼中都将变得极其混乱和不合理。对荀子来说,这显然是不公平的。

第二,把两层人性论变成了一层人性论。

在为“名”所蔽的思维理路下,所谓“人性论”,不是别的,就是在“性”一概念之下所阐述的内容。于是,带着这样的理念和成见去检索孟、荀的思想体系,就会很容易地发现,孟、荀的人性论其实很简单,在孟子,就是一个“性善论”;在荀子,则就是一个“性恶论”。至于孟子所谓的“命”,荀子所说的“伪”,皆不能入其法眼,都不属于“人性”的范畴。如此这般看孟、荀,对孟子来说,情况当然还好,因为后人大都推崇“性善论”,并视其为儒家思想之正宗。但对荀子来说,境遇可就惨了,因为在后儒看来,荀子“只一句‘性恶’,大本已失”[《河南程氏遗书》卷十九],“是源头已错,末流无一是处”[ 胡居仁《居业录卷之一·心性第一》],连翻盘的机会都没有。甚至连牟宗三先生都认为,“荀子所见于人之性者,一眼只看到此一层。把人只视为赤裸裸之生物生理之自然生命。”“荀子只认识人之动物性,而于人与禽兽之区以别之真性则不复识。”但是事实完全不是这样,当我们脱开“名”之拘蔽,跳出成见,据“实”以观,就会发现,不管是孟子还是荀子,都是地地道道的两层人性论。在孟子,除了对作为“人之所以为人者”的“道性”的觉解,他还有对作为人禽共通属性的“器性”的认知;在荀子,他所见于人性者,并不只有一个“器性”,并非“把人只视为赤裸裸之生物生理之自然生命”,而是在这个“器性”之上还有一个将人与禽兽区以别之的“道性”存在。只是在各自的观念体系中,二人是使用了不同的概念来进行表述而已。对作为“人之所以为人者”的“道性”,孟子用的是“性”,荀子用的则是“伪”,同实而异名;对作为生命存在之自然基础的“器性”,孟子是用了“命”一概念,而荀子则是使用了“性”的名称,也是同实而异名。虽然称谓不同,但各自都是其完整人性论不可或缺的组成部分,如果看不到这一点,那就只能说明我们依然深陷在那个蔽于“名”而不知“实”的误区和困境当中。

不止于此,两层人性论的还原,还将使我们在判断其人性论性质问题上获得一个不同于以往的观解维度。传统以“名”定性的失误已让孟子的“性善”与荀子的“性恶”无端对峙了千余年,而在新的视角里,孟、荀之间将被恢复到一种原本真实的关系状态:从“器性”的层面看,荀子和孟子都承认基于人之动物性的“欲”乃是恶之为恶的内在根源(若不然,孟子就没有必要倡导“寡欲”了),如果就此说荀子是性恶论,那么孟子也是性恶论;从“道性”层面说,荀子和孟子都认为善有其在人自身的内在根据(尽管在具体内容上有所不同,孟子主“四端”,荀子主“辨义”),如果据此判定孟子为性善论,那么又怎么可以说荀子是性恶论呢?

最后,在此需要稍加说明的是,本文证明在孟、荀之间并不存在性善与性恶的矛盾和对立,千年的争讼不过是一场因“心术之公患”(蔽于“名”而不知“实”)而产生之误会。但这并不意味着孟子的人性论和荀子的人性论之间是少有差别的,相反,在几乎所有的方面,二者之间都存在着或大或小、或深或浅的差异,有些差异甚至代表着两种不同的心灵形态和哲学精神。比如在“道性”层面,关于“心”,关于“理”,关于何为“人之所以为人者”,以及关于“善”之实现途径与方法等等,孟、荀皆有不同的认知和理路。再比如在“器性”层面,二人虽然都认为耳目口腹之欲乃是人之所以为恶的根源,但对于“欲”本身的态度,却存在着相当大的分歧,孟子要“寡欲”,荀子则主张“养欲”,以致于在儒家内部由此而形成了两种极不相同的义利观念和形态。凡此种种,无疑都是亟待厘清且极具理论与实践意义的问题,但这并非本文所要讨论的内容,笔者拟将另文阐述,故此不赘。

作者简介:

路德斌,男,1962年生,山东招远人。哲学博士,现为山东社会科学院文化研究所研究员。主要研究方向:先秦儒学与荀子哲学。

编辑:赵珂

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除