罗锦堂忆钱穆:曾做钱穆胡适关系破冰的“传话筒”

2018-01-15 09:57:00 作者:陈艳群 来源:中国孔子网

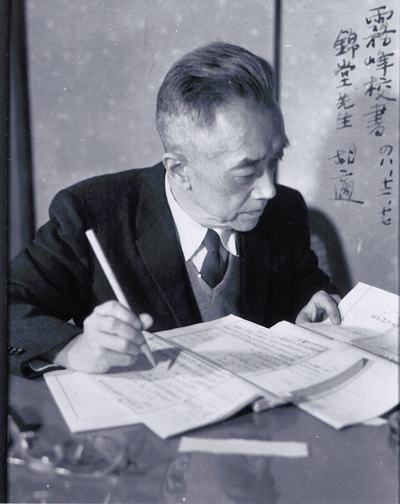

钱穆

钱穆,字宾四。无锡人。其名和字皆来自《诗经》中的「穆穆四宾」之句,将四宾倒置爲宾四。钱先生的个子不高,走路时,常常迈八字步。最令人印象深刻的,是他那双眼睛,虽深度近视,却炯炯有神,透视著世事洞明的智慧。罗锦堂谈起对钱穆的印象时如是说。

邀请讲演,初识钱先生

1950年冬,时任台湾大学学生代表联合会(简称代联会)主席的罗锦堂,从报章中获悉,香港新亚书院校长钱穆先生已抵台。罗锦堂久仰钱先生大名,非常倾慕。若能请钱先生来讲演,一睹他口若悬河的风采,将是台大学子之荣幸。罗锦堂征得学校同意后,即致电钱先生热诚敬请,钱先生于电话里慨然接受,当即定下讲题为《庄子》。锦堂先生兴奋无比,他早早到学校总务处登记,借用学校唯一的一辆别克轿车,讲演当天与司机一道,兴致勃勃地奔赴住处恭请钱先生莅临台大。离开旅馆时,罗锦堂看到钱先生的桌上摆着他正在编写的《庄子篡菚》手稿。

坐在宽大的别克车里,钱先生随和地问及罗锦堂的祖籍及来台经过。一个用无锡口音问,另一个以陇西口音作答,谈话别有生趣。当轿车平稳地驶进台大校门时,钱先生转头向车窗外,校园内苍翠的植物和一栋栋方正典雅的教学楼,吸引了钱先生,他看得入神,又若有所思,不自觉地叹了口气,竟似忘记身边人的存在。一旁默默注视的罗锦堂,暗自揣摩这声叹息的涵义。

这是钱先生首次访台,可谓有事来登三宝殿。1949年秋,胡适远赴美国。傅斯年应聘,接任台湾大学校长。钱穆流落香港,在人生窘迫潦倒之时,一介书生,单枪匹马,创办了新亚书院(香港中文大学前身)。一年来,新亚书院的财政开支已面临山穷水尽之绝境。同人皆盼钱校长能赴台企获国民政府支援维持学院。作为一位办学之人,钱先生最大的愿望是拥有一座像台大这种规模的校园和自己的教学楼,那时的新亚书院,设立于九龙贫民区的桂林街,在一栋四层楼的的楼房里租来两层做教室和师生宿舍,钱先生也挤居于此,与学生一样打地铺。学生多半为流亡青年,皆无力支付学费。 创校之艰可谓苦不堪言,所幸书院所聘各专业教授如唐君毅、李璜、左舜生、吴俊升、任泰、刘百闵、罗香林、张维汉、梁寒操、卫挺生、陈伯庄、陈兆熊、杨汝梅等,均系政、学、商界负时望者,论师资与时具规模的香港大学中文系并不逊色。良好的师资是学校育人的基本保障,也是钱先生赖以办学的精神支柱。

演讲安排在校园北侧临时修建的大教室。台大前身为日本帝国大学,日式教室都很小,二战期间,校园曾遭美空军轰炸,留下一个一个的大坑,无钱修。傅斯年接掌台大后,动员学生担土平坑,并在校门口修建了一间大的临时教室,作为大一学生上大课用。面对二百多名台大师生,一袭长袍的钱先生,不疾不徐且抑扬顿挫地讲起了庄子。锦堂先生明显地感觉到钱先生的气场,钱先生真可谓读书破万卷,每句话出来都很扎实,有根据,代表他的智慧。他的演讲非常有吸引力和震撼力,学者风度十足,能把人震住。文学院院长沉刚伯先生也坐在前排聆听。

那时不作兴提问,也没有人敢提问,尤其是二二八事件余音未消,学生相对比较拘谨。二个钟头讲毕,全场报之以微笑,散去。无午宴,更无任何演讲酬劳,只是请钱先生到沉刚伯院长的办公室小坐一会,茶点招待,即离去。

聘请教书,钱先生慧眼识珠

罗锦堂再次见到钱先生,已是好几年后,钱先生应台湾历史博物馆馆长包遵彭之邀,下榻该馆的招待所。罗锦堂已从台大研究所毕业在该馆任职,并在台湾师大攻读文学博士学位。每天早上,他看到钱先生的早餐里有两个鸡蛋,羡慕不已,那可是高规格接待。当时他们吃的是粗糙含沙的米,吃饭时总要小心翼翼地挑拣,锦堂先生因此养成了慢嚼细咽的习惯。钱穆先生首次来台寻求国民政府支援时,见高龄的蒋中正先生也进此米,曾自觉“稍涉艰难,何敢直率以告,遂以其它话语搪塞。”

时逢钱先生下榻该馆,罗锦堂得以与钱先生的交流。钱先生对这位青年才子并不陌生,常从《大陆杂志》上看到他发表的文章,有意聘请他到新亚书院教书。1954年后,新亚书院的处境发生了转变,开始获得美国雅礼学会的经济支助,从困境中走出,学校身份也获得了港府肯定,有了自己的校舍,还增设了研究所。此事牵动了锦堂先生的心思,他不甘于纸在小小的岛上呆一辈子,尽管他的恩师台大中文系主任台静农先生三番五次邀请他到台大教课,但他想去外面看看,见见世面,婉言谢绝了台先生之好意。

正当罗锦堂欢欣鼓舞地著手办理出关手续时,惊觉自己居然上了国防司令部的黑名单。原来,军训后所有人需到管区报到注册,一旦有战事能按图索骥通知参战。有出国留学打算的人,必需有服过兵役的证明方能出关。罗锦堂对此毫不知情,没去报到,加之毕业后尚未有落脚之处,也就没有通讯地址,团管区联系过他,无处可觅,不由分说将他列入黑名单。逃兵役在当时是重罪,要入监狱。罗锦堂为此吓出一身冷汗。一时半会出不去了,如何脱困他茫然不知所措。

万般无奈之下,他只好将处境如实向钱先生陈情,在一旁的包遵彭馆长闻说,当即拍胸脯说他有办法解决。包馆长与钱先生交情好,对钱先生极尊敬。罗锦堂以爲包馆长讲的是应酬话,没放在心上,毕竟他是自己的新上司。

求才若渴,钱先生致信蒋经国

这事一拖就是一年半载,钱穆先生此时接到美国耶鲁大学邀请到东方研究系讲学。他觉得自己在新亚的中国文学史课,似乎非文学博士罗锦堂莫属,但他被卡在台湾出不来。钱先生决定致函当时的“国防部长”蒋经国,请他放锦堂先生一马。蒋经国曾拜钱先生为师,钱先生出面,他一定会给面子。不知出于什么想法,此信函没有直接寄给蒋经国,而是寄给了罗锦堂,由他呈送。信中有三个“行”字,写得颇为夸张,右边的竖鈎不带鈎,而是一直竖下去,长达三厘米,体现了钱先生求才若渴的急迫心情。他完全可以不必大费周折,爲一位学子承担政治风险(倘若锦堂先生潜回大陆,他可是吃不了兜着走)。在香港要找到一位接替他中国文学史的课之人并不难,足见钱先生对锦堂先生的器重。钱先生还想到第二脚棋,推荐罗锦堂先去日本京都大学人文研究所做研究员,再转道来香港,真是用心良苦。

无巧不成书,钱先生的信尚未抵达,包馆长已履行了他的诺言,凭自己与国防部上层的关系,将问题圆满解决。罗锦堂闻之喜出望外,钱先生没有呈送的那封信,一直保存在罗先生手上。我有幸见到这份真迹,算是一段历史的见证人。

罗锦堂出国之事一波三折。因考虑到离钱先生赴美还有大半年,他决定先到京都做研究员。为了顺利出行,迫不得已将新婚妻子留在台湾做“人质”,只身去日本京都人文科学研究所。京都大学是汉学之重镇,罗锦堂在那里结识了不少包括青木正儿、吉川幸次郎、小川环树、平冈武夫、入矢义高、花房英树、田中谦二及贝塚茂树等汉学界知名人士。

捎捎口信,罗锦堂做钱穆、胡适传话筒

1960年底罗锦堂顺利抵港,接任钱先生的《中国文学史》课。翌年初,他趁寒假之便,返台参加博士学位口试。钱穆先生从报纸上看到胡适为这次文学博士学位口试的主考官的消息,在他的校长办公室约见了罗锦堂,在座的还有历史系主任牟润荪先生。钱先生提及,此次罗锦堂返台必定会见到胡适先生,请他带个口信给胡先生。因近来港台两地不断有人谣传,说钱穆先生办新亚书院,是与胡适先生主持的“中央研究院”唱对台戏。钱先生坦诚地说:“我们一个小小的新亚书院,如何能与最高学术机关争高下!由于多年来,我和胡先生因为学术上的观点不同,难免有些争辩,但我个人对胡先生并没有什么不满,你务必要把这些话转告给胡先生。”那双深沉睿智的眼神里闪著激动的情绪。

胡适

钱、胡两位学术领袖之间的公案得追溯到抗战前。钱穆与胡适曾在北大共事,起初两人之间的关系尚可,彼此尊敬。有次学生向胡适先生请教先秦诸子方面的问题,胡适对那个学生说,你可以去问钱先生,不用来问我了。但随著学术观点的分歧扩大,对各自研究方面的理解和执著的不妥协,使得他们有些水火不相容,出现距离感,自然也影响到私交。

按照罗锦堂的话说,两人之间就是一个“儒”字之争;对待中国传统文化的态度上,一个抱有“温情与敬意”,另一个则倡导“新文化运动”和“白话文运动”,双方各有一套主观的看法,而维护各自观点所引起的笔战在所难免,争论迅速扩展开,加之各大媒体擂鼓助威,纷纷围观并评头论足,热闹程度不亚于围观今天的明星八卦。

1958年,胡适应邀回到台湾主持“中央研究院”,1961年初被委任为文学博士学位口试的主考官。

与胡适先生第一次正式见面即在考场上,罗锦堂的博士论文题目是《现存元人杂剧本事考》。面对七双慧眸,他从容不迫地回答每一位考官的提问,紧张的两个小时过去了,没想到胡适先生要求延长口试一小时。好事多磨,罗锦堂最终闯过三关,终获文学博士学位第一人之殊荣。

翌日,罗锦堂启程返回香港。他没忘记钱先生的托付,临行时,匆匆向胡先生辞行。胡先生忙从书房走出来。看得出他满面笑容里有些疲惫。胡适毫不隐讳地对锦堂先生说:“昨天我是不是给你太多麻烦?你的论文题目实在太大,尤其是元人杂剧的分类那一章,无论是谁也分不好!为了主持你的口试,我临时抱佛脚,还特别从中研院的图书馆借来了这么一大堆书,每天晚上要准备到深夜三点钟才能休息。”接著他又问,“听说你在香港新亚书院教书,你在钱先生那里待得怎么样?”罗锦堂顺水推舟,将胡适的话接下去:“钱先生对我很提拔,我去日本京都大学人文科学研究所研究,也是他大力推荐的。”接着他一字不漏地转达了钱先生的原话。胡适听后低着头不发一言,若有所思,随后哈哈大笑起来说,“你回去也替我向钱先生问好!”

到港后,罗锦堂马不停蹄去见钱先生,恰好牟润荪也在场。在钱先生的一番祝贺后,罗锦堂将面晤胡适的情形及胡适听完转述后的态度一一道出:“胡先生不发一言,只是哈哈大笑。”钱穆听了也不发一言。他那对神采奕奕的慧眸凝视著罗锦堂,似乎要从那儿揣摩出胡适先生的意思来。罗锦堂见任务已完成,赶紧告辞。出了校长办公室,他放慢脚步陷入沉思。钱先生平素礼貌有加,按道理应亲笔书函一封给胡适先生方合乎情理,而他只是捎个口信,这是为何?两位学术权威的“沉默”态度,更是让他无法明白个中深义。无论如何去解读两位学者的沉默,情理上罗锦堂的台湾之行,可说是钱、胡两人关系的破冰之旅,他起到了传话筒的作用。从钱穆主动伸出橄榄枝,和胡适转达的问候来看,两人已不计前嫌,虽称不上化干戈为玉帛,至少已开始了间接对话。

随后,胡适曾派工友到台北各个书店搜购钱穆所有的著作,都是他自己掏腰包支付的,没有动用“中研院”的费用。从这细小的行为上可以察觉到他的态度在转变,为推荐钱先生入选“中央研究院院士”做前期准备。遗憾的是,胡适在1962年“中研院”酒会上因心脏病猝发而去世。一桩久存的心事,便随他西去。

香港大学爲胡适举办了追悼会。他一生共获得三十多个荣誉博士学位,第一个荣誉博士正是香港大学于1935年授予他的。港大邀请钱穆参加追悼会,并请他致辞。当时罗锦堂也在场,港大中文系主任林仰山(英国人)及所有的人都屏住呼吸,担心钱穆讲一些题外话。然而,钱穆只是回忆他与胡适在无锡中学的初遇经过,全不涉及个人恩怨,还对胡适予以高度的评价。大家都松了一口气,觉得钱穆很有气度。

胡适在世时,人们认爲,钱穆无缘进入“中央研究院”,多少与胡适有关。然而,钱穆却是在胡适往生四年后才得到“中研院”的提名,可见学术界里的复杂关系不是三言两语能说得清楚道得明的。论学养、成就与名气,钱穆早在1948年举行的第一次中研院院士选举时就当预其列,但选出的八十一人中,竟无先生之名,显然是有意将他边缘化,这口怨气他憋了18年,以至1966年,“中央研究院”第七次院士会议拟提名钱穆先生时,遭钱穆愤然拒绝。他甚至拒绝出席新当选的“院士”酒会。据说当时场面一度很尴尬。

后来台湾故宫博物院院长蒋复璁先生访檀香山,与罗锦堂聊起旧事,道出一段鲜爲人知的内情;是他向蒋中正先生献策,由他出面邀约新当选“院士”赴宴,这一来钱穆不看僧面也得看佛面,必定不会谢绝。只要他一出席这个宴会,就无形中接受了“院士”的头衔。这一招果然奏效,钱穆终于接受了这个迟到18年的殊荣。

庄周梦蝶,钱先生题字蝴蝶图

一日,罗锦堂兴致勃勃地拿著自己绘的蝴蝶图,请钱先生题字。钱先生欣然答应,且兴致颇高,竟分别爲他题了四张。其中一幅题道:

昔庄周梦爲蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,俄然觉则蘧蘧然周也,因曰,不知庄周之梦爲蝴蝶与?抑蝴蝶之梦爲周与?然周庄与蝴蝶,期间必有分矣。今罗子锦堂好绘蝴蝶,余意画蝴蝶,亦必使栩栩如生,使人疑其爲蝴蝶正飞来纸上乎?抑纸上飞出蝴蝶乎?然毕竟终是一蝴蝶,则可以无所分,不知罗子亦谓然否?

锦堂先生尤为珍视。

几年后,罗锦堂移帐香港大学,随后又去了夏威夷大学。此时,钱穆已将新亚书院扶上马,送上坦途,在新亚加入香港中文大学后,他主动辞职,功成身退,由香港移居台湾。钱穆迁台,受到当局的重视,蒋公特令阳明山管理处依钱夫人所设计的图样,建一座楼房,供钱先生安度晚年,以示对学人的尊重。

有一年,罗锦堂应东海大学之邀为讲座教授。借此机会,他与同在东海大学做讲座教授的李田意相约,去“素书楼”拜访钱先生。那时,钱先生的视力已模糊,看不清人,他握住旁边李田意的手不放,问长问短。昔日,钱先生的眸子总是那么炯然有神,如今却因用眼过度而丧失了目力,此情此景,令罗锦堂别有一番酸楚。欣慰的是,钱先生身边有一位懂他、疼他且尊重他的知己和贤内助。钱、胡之间“老少配”的婚姻曾引起社会的热议。然而,钱先生以他晚年颇丰的著作向世人展示,幸福的婚姻不完全是以年龄为准绳的。事实上,没有胡美琦的自我牺牲,就没有钱先生的高寿和晚年几部著作的出世。胡美琦女士27岁嫁与钱先生后,遂辞教职,精心照顾钱先生。年纪比钱先生小34岁的她,不惜将自己打扮得老气横秋,像个师母范儿。这段幸福婚姻至今成为佳话美谈。

那次拜访是罗锦堂最后一次见到钱先生。后来传出钱先生在高龄94岁时被迫迁出“素书楼”之骇人之事,三个月后一代宗师含恨离世。这种对文化的暴力行为,引起举世愤怒,也令罗锦堂思之泫然。在他的心目中,终生不仕的钱先生作为史学大家,与时代忧患共始终,为坚守和捍卫中国历史文化、教育劳心尽瘁一辈子,其士大夫的风骨和胸襟,堪称世人楷模。

作者: 陈艳群,笔名“飞翔”,夏威夷大学终身教授罗锦堂先生的弟子。

编辑:魏俊怡

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!