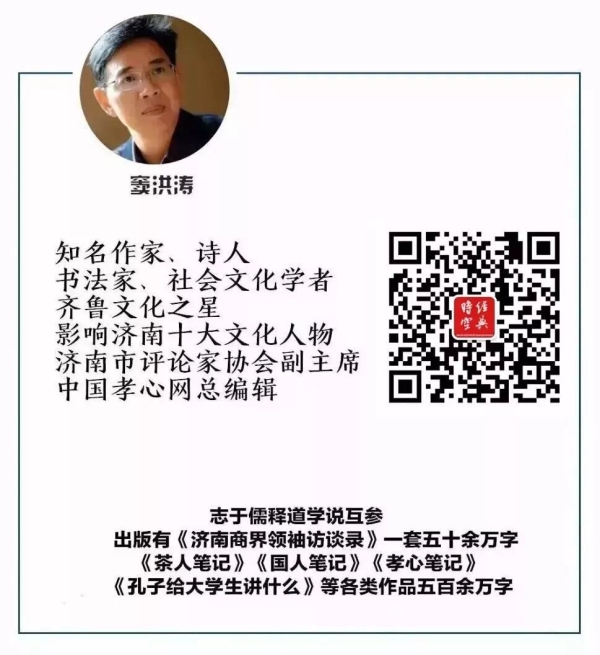

窦洪涛:洪涛讲《孟子》由仁行义

2018-09-23 18:50:00 作者:窦洪涛 来源:中国孔子网

由仁行义:中国的官都该干些什么?

亲爱的同学们,晚上好!今天你的心情还好吗?

今天我们进行《孟子》第二十六讲,由仁行义:中国的官都该干些什么?上一堂课,洪涛老师给同学们抛出了三个偈语,不知道同学们是否有所感悟。今天的问题是:第一,作为大领导,比如单位“一把手”,或者是处级、厅级、省级干部,你最应该做的是什么?第二,作为部下,我们可不可以议论领导的错误,对当权者中的小人,我们要不要议论他的错误和人品?孟子仅仅给了我们一个保护自己的外衣吗?

今天这一节课的核心内容是:“欲为君,尽君道;欲为臣,尽臣道。”“欲为君,尽君道”,意思是说:作为圣、王、师一体的国君或者单位的“一把手”既要尊贤使能,又要“不尚贤”;既要让老百姓过上好日子,又不能勾起他们对财富的无限欲望,因为“智慧出,有大伪;国家昏乱,有忠臣”。所以,作为领导,就要做出领导该有的样子;作为下属,就要做出下属该有的样子。

在孟子看来,无论是君道还是臣道其核心只有一点,那就是由仁行义,因此,“王道天下”就是实行“仁政”,“仁政”就是实行仁义,而君臣之道就是孟子人性善、仁义以及王道天下理论的具体实践和应用。孟子曰:“暴其民甚,则身弑国亡;不甚,则身危国削。名之曰幽厉,虽孝子慈孙,百世不能改也”,即君王过分残害百姓,就会招致杀身或者是亡国之祸;如果残害得不太厉害,也避免不了遭遇一些人身危险和国家削弱,如果死后被人称为“幽”或者“厉”,那么,即使是再孝顺仁慈的子孙,经历百世也改变不了祖先曾经作恶的事实。而后世子孙若想实现人生的跨越,就必须把祖先消极、腐败的影响完全消弭掉。

中国人最怕的就是因果报应,也许你做的恶,这一世没有报,但是你的后世子孙早晚都会替你偿还。当你的子孙走到哪里都不以你为荣的时候,他就不会有自信,从某种程度上说就是失掉了自己的根,如果在哪一天,你的家族的黑历史被翻了出来,他的颜面也会荡然无存。这哪里是什么迷信,而是延长了考量时间的原因和结果而已。

一、欲为君,尽君道

作为君主和大领导一定要实行“仁政”,一旦发现自己所走的道路远离了大道,就要立即改弦更张,将自己拉回到正道上来。在孟子的心中,他认为自己是君王之师,所以他说的许多话都是给君王听的,其内容就是为君之道。孟子讲的为君之道,可以归纳为以下四个方面:

1、国君要有爱民的意识

《孟子》一开篇,就有一组对当政者进行整治批判的文章,其中的一个重要内容就是国君没有爱民意识,不知道想办法解决民众在荒年饥饿而死的问题。

【原文】

孟子曰:“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰,‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰,‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”

“狗彘食人食而不知检”,是指丰收的年景,国家不知道收购和贮存粮食,致使许多粮食被糟蹋;“涂有饿莩而不知发”是指荒年之际,国家不能打开粮仓救济无粮的百姓。这两种情况都表明国君心中没有爱民的意识,不知道为民众着想,等到人都饿死了,还把责任推到老天爷的身上,不知道反省自己的责任。后面孟子还做了一个恰当的比喻,警察抓到杀人犯时,杀人犯却说:“人不是我杀的,是兵器杀死了人”。孟子指出:君王假若不归罪于年成,而从政治上的根本改革着手,这样,别的国家的老百姓就会来投奔了。他在谴责当政者没有爱民意识的同时,也列举了古代贤君爱民的例子:

【原文】

昔者大王居邠,狄人侵之。事之以皮币,不得免焉;事之以犬马,不得免焉;事之以珠玉,不得免焉。乃属其耆老而告之曰:‘狄人之所欲者,吾土地也。吾闻之也:君子不以其所以养人者害人。二三子何患乎无君?我将去之。’去邠,逾梁山,邑于岐山之下居焉。邠人曰:‘仁人也,不可失也。’从之者如归市。

古代的贤君认为无论是钱、犬马、珠玉,亦或者是土地都是用来养人的,而不是用来害命的,即“君子不以其所以养人者害人”。洪涛老师有一位“忘年交”,我喜欢叫她“何妈妈”,这是一位非常了不起的母亲,她的儿子在五十岁的时候患了严重的心脏病,为了给儿子筹治病的钱,这位七十岁的老人在三天内借遍了所有的亲戚和朋友,凑足了50万,然后加上卖掉房子的80万元,一共凑齐了130万元,幸运的是钱刚刚凑好,他们就等来了“心源”,手术十分成功,儿子捡回了一条命。事后,她的儿媳妇说:“妈,咱家的房子明明可以卖120万,你着急凑钱,80万就卖出去了,咱们可是白白地亏了40万啊!”老人语重心长地对儿媳妇说:“我都快八十岁的人了,要房子有什么用呢!它放在那里,就是为了有朝一日换命用的,眼下儿子命都快没了,着急等钱用,我怎么能嫌这80万少呢!”洪涛老师感叹这位伟大母亲的担当,在母亲的眼中,儿子无论多大,都是自己的孩子,只要有难,都会义不容辞地承担下来,在她看来,这就是天经地义的事情。

周人的老祖先大王也是如此,古时他居住在邠地,狄人来侵犯,他就用皮裘和丝绸供奉他们;狄人继续侵犯,他又用名犬、名马供奉他们,狄人还是没有停止侵犯;他就用珍珠、宝玉供奉他们,见敌人无论怎样都不肯收手,他便召集邠地的长老,向他们说道:“狄人要的是我们的土地。土地只是养人之物,我听说过,有道德的人不会为了养人之物使人遭到祸害。你们何必害怕没有君主呢?狄人不过就是想做你们的君主罢了。我准备离开这儿,免得你们受害。”于是,大王离开邠地,越过梁山,在岐山之下重新建了一个城邑,然后定居下来。邠地的百姓说:“这是一位有仁德的人呀,不可以抛弃他。”最后,追随者就好像赶市集似的踊跃地因他而来。所以,仁德之人即便会在短时间内失去一些东西,但最终他会得到更多,这就是“仁”的力量。

周文王作为周大王的子孙,同样也继承了祖先的传统,心中时时处处充满的都是老百姓的利益。他的狩猎场方圆七十里,可是老百姓不嫌大,而齐宣王的狩猎场方圆四十里,老百姓却嫌大。齐宣王对此十分不解,他问孟子这是为什么?孟子说:

【原文】

文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉兔者往焉,与民同之。民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关之内有囿方四十里,杀其麋鹿者如杀人之罪,则是方四十里为阱于国中。民以为大,不亦宜乎?

在孟子看来,周文王的狩猎场虽然纵横七十里,割草、打柴的去,打鸟、捕兽的也去,他同老百姓一起享用这片狩猎场,所以,老百姓认为它太小;而齐宣王却正好与之相反,其他国家的人想要入境,得先问明白了齐国的禁令,否则就有可能当作是间谍被抓起来,而且,在齐宣王的狩猎场里,谁要是杀了一只麋鹿,就等于犯了杀人罪。这就好比是在国内布置了一个大的陷阱,老百姓当然认为园子太大了。所以,孟子是在告诉君王们一定要有爱民的意识,至少不能给老百姓“挖坑”,看着他们往下跳。

2、国君要重视民生问题

在《孟子》中有一个话题反复出现,那就是如何解决民生问题,他认为解决民生问题是国君的重要职责,滕文公向他请教治理国家的问题时,他一张口就说“民事不可缓也。”他讲的“仁政”,其核心问题有保证民众有基本的生存条件,减轻民众赋税,不误农时,发展贸易等。

【原文】

孟子曰:“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦,而愿立于其朝矣;市,廛而不征,法而不廛,则天下之商皆悦,而愿藏于其市矣;关,讥而不征,则天下之旅皆悦,而愿出于其路矣;耕者,助而不税,则天下之农皆悦,而愿耕于其野矣;廛,无夫里之布,则天下之民皆悦,而愿为之氓矣。信能行此五者,则邻国之民仰之若父母矣。率其子弟,攻其父母,自有生民以来未有能济者也。如此,则无敌于天下。无敌于天下者,天吏也。然而不王者,未之有也。”

在这五条政策中,除了第一条与发展经济没有直接关系以外,其余四条可以说都是经济问题,或者说是与发展经济密切相关的问题。孟子虽然重视仁义问题,但他说圣人治理天下要把解决老百姓的物质生活资料的问题放在首要位置。

古时,国君发展经济是为了让老百姓都过上好日子,而现在,我们说的发展经济是以牺牲环境、工人、农民的利益,让一小部分没有道德却占有资源的人在短时间内富裕起来。所以,在孟子看来,一个真正有为的国君不仅能够让自己国家的老百姓得到幸福的生活,同时,还能吸引别的国家的老百姓纷纷归服。如果邻国的国君要率领这样的人民来攻打他,就好比率领他的儿女来攻打他们的父母,从有人类以来,这种事还没有能够成功的。这样的圣君就叫做“天吏”,即代表天道的官吏,如此而不能统一天下的,也是不曾有过的。

【原文】

易其田畴,薄其税敛,民可使富也。食之以时,用之以礼,财不可胜用也。民非水火不生活,昏暮叩人之门户求水火,无弗与者,至足矣。圣人治天下,使有菽粟如水火。菽粟如水火,而民焉有不仁者乎?

孟子认为,搞好耕种、减轻税收可以使百姓富足。按时食用,依礼消费,财物是用不尽的,这就是老百姓常常讲的“吃不穷,喝不穷,算计不到一世穷”,人不会吃穷了,也不会喝穷了,只要依礼消费、财物量入为出、“满而不溢”才能“长守富也”。有人对我说:“洪涛,我在银行已经存了一个亿了,都够我重孙子用了,所以,我可以退休去游山玩水了。”我说:“一个亿放在现在,不用你的重孙子,你的儿子三年就能给你败光,你相信吗?”所以,我们无法预测当今时代的花钱速度,守住自己的道、奉行天道才能富足。

百姓没有水和火是不能生存的,黄昏夜晚敲别人的门户来求水火,没有不给的,那是因为水火极多的缘故。所以,圣人治理天下,要使粮食同水火一样多,如此一来,百姓温饱问题解决了,国家也就强大起来了。作为国君,永远都要重视老百姓的生计,士、农、工、商说白了都是“商”,他们只是一个国家里面分工不同的子民而已。国富民强,百姓才知礼仪,这样的国君才算是没有白当圣、王、师。

3、治国应当尽职尽责

在孟子的心目中,尧、舜、禹、汤、文、武、周公这些天子、君王都是今天国君们的榜样,这些人最值得学习的地方是他们都有强烈的责任心、事业心以及使命感,因而他们的心中常有“忧”,即忧民、忧天下的意识。

【原文】

当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。禹疏九河,瀹济漯而注诸海,决汝汉,排淮泗而注之江,然后中国可得而食也。当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?“后稷教民稼穑,树艺五谷;五谷热而民人育。人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦,——父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。放勋曰:‘劳之来之,匡之直之,辅之翼之,使自得之,又从而振德之。’圣人之忧民如此,而暇耕乎?“尧以不得舜为己忧,舜以不得禹皋陶为己忧。夫以百亩之不易为己忧者,农夫也。分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人者谓之仁。是故以天下与人易,为天下得人难。

无论是君主还是庶民,他们“忧”的是什么?是各得其所。尧的时候,天下还不安定,大水四处泛滥,草木密密麻麻地生长,鸟兽成群地繁殖,谷物却没有收成;飞鸟、野兽危害人类,到处都是它们的足迹。尧一个人为此忧虑,把舜选拔出来总领治理工作。舜命令伯益掌管火政,伯益便将山野沼泽地带的草木用烈火烧毁,使鸟兽逃跑隐藏。禹又疏浚九河,治理济水、漯水,引流入海,挖掘汝水、汉水,疏通淮水、泗水,引导流入长江,中国才可以耕种。禹八年在外,三次经过自己的家门都不进去,为民众分忧之心一片赤诚。

孟子还讲道:后稷教导百姓种庄稼、栽培谷物,谷物成熟了,便可以养育百姓。人之所以为人是因为可以吃饱了、穿暖了,住得安逸了,在此基础上,还要接受教育。如果没有教育,就与禽兽无异了,所以圣人开始兴办教育,以“五伦”教化百姓,督促、帮助和纠正他们各得其所,然后提拔和教诲他们实现人生更大的跨越。

在这一段文字中,我们也可以看到有关人的文化属性的内容:比如,尧把得不着舜这样的人作为自己的忧虑,舜把得不着禹和皋陶这样的人作为自己的忧虑。把自己的田地耕种得不好作为忧虑的是农夫。把钱财分给别人的叫做惠,把道理教给别人的叫做忠,替天下人民找到出色人才的便叫做仁。圣人与百姓虽然都有忧虑,但不得不承认其层阶存在着很大的差异,农夫只忧虑自己的土地,而圣人忧虑的却是能不能找到好的继任者继续造福于民,这也是后来人们所讲的以天下为己任。没有使命感的人是不会有忧虑的,即便解决了一个问题之后,也会将忧虑转移到下一个问题上去,因此就会产生连续的“忧”,这就是禹在外八年,三过家门而不入的原因。

不仅尧、舜、禹这样负责任,商汤、文王、武王、周公也十分尽职尽责。

【原文】

禹恶旨酒而好善言。汤执中,立贤无方。文王视民如伤,望道而未之见。武王不泄迩,不忘远。周公思兼三王,以施四事;其有不合者,仰而思之,夜以继日;幸而得之,坐以待旦。

古时的圣人或者天子虽然每个人的特点不同,但都是尽职尽责的,孟子讲道:禹不喜欢美酒,却喜欢有价值的话;汤坚持中正之道,推举贤人不拘泥于常规。文王看待百姓好像他们受了伤害一样,只加抚慰,不加侵扰;追求真理又似乎未曾见到一样,毫不自满,努力不懈;武王不轻侮在朝廷中的近臣,不遗忘散在四方的远臣;周公想要兼学夏、商、周三代的君王,来实践禹、汤、文王、武王所行的勋业;如果有不合于当日情况的,白天想不好,夜里接着想;侥幸想通了,便坐着等待天亮,然后马上付诸实行。孟子一方面是为当时的君王树立榜样,一方面也是在谴责当时的君主缺乏责任心。

【原文】

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者,比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”

王曰:“弃之。”

曰:“士师不能治士,则如之何?”

王曰:“已之。”

曰:“四境之内不治,则如之何?"-

王顾左右而言他。

齐宣王之所以“顾左右而言他”,是因为他知道自己没有把国家治理好,也知道他有推不掉的责任,所以,只能“言他”以避免与孟子正面的对话。

4、尊贤使能

【原文】

贵德而尊士,贤者在位,能者在职,国家闲暇,及是时,明其政刑。虽大国,必畏之矣。

在孟子的眼中,什么样的国家才能够让强大的邻国产生畏惧呢?那就是国君以德为贵且尊敬士人,还要使有德行的人居于相当的官位,有才能的人担任一定的职务;国家没有内忧外患时候,就修明政治法典,如此一来,国家便可治理好了,邻国纵然再强大也会有所畏惧。一句话,尊贤使能是君道最重要的治国方略之一。

二、欲为臣,尽臣道

孟子讲臣道,其中有几条与君道相同,即实行仁义之道、爱民、尽职尽责等,比如,在孟子对伊尹的赞扬中,就包含了这方面的内容,而且还突出了他能够以天下为己任的品德。孟子讲臣道,主要集中在以下两点:第一,引导君主学习尧舜之道;第二,对于君主的无道行为敢于提出批评。所以,尽职尽责对于臣子来说就是要尽这两条责任。

1、引导国君实行仁义之道:务引其君以当道。

【原文】

君子之事君也,务引其君以当道,志于仁而已。

孟子主张行“王道”,“王道”即仁义之道,他认为臣下最主要的任务就是要引导国君实行仁义之道。“当道”就是“当正道”,即“志于仁”,孟子认为战争不是治国的正道,帮助国君进行战争,不是为人臣子应该做的事情,而是“引其君以当道,志于仁而已”。孟子的这一思想,在书中反复出现,只是形式不同,有时是从正面阐述道理,有时是通过批判某种现象来说明:

【原文】

今之事君者皆曰,‘我能为君辟土地,充府库。’今之所谓良臣,古之所谓民贼也。君不乡道,不志于仁,而求富之,是富桀也。‘我能为君约与国,战必克。’今之所谓良臣,古之所谓民贼也。君不乡道,不志于仁,而求为之强战,是辅桀也。由今之道,无变今之俗,虽与之天下,不能一朝居也。

在孟子看来,那些为各国国君效力的大臣正是古代所谓百姓的贼害者,他们把为国君开拓土地、增加财富、为国君联合盟国争取战争胜利作为自己的职责,正是社会上存在着这样一种风气,引导国君不向往道德,无意于仁义,才使人们生活在水深火热之中。所以,在君王不向往仁义之道的情况下,臣下帮助他增加财富、加强战争能力,那就如同是在帮助夏桀那样的暴君在积累财富,加强战争能力,而在这种暴君的罪恶中,就有为臣的一份。

【原文】

长君之恶其罪小,逢君之恶其罪大。今之大夫皆逢君之恶,故曰,今之大夫,今之诸侯之罪人也。

孟子认为,君主有恶念,臣下加以助长,这罪行还小;君主有恶念,臣下加以逢迎,给他找出理论根据,使他无所忌惮,这罪行就大了。今天的大夫都在逢迎君主的恶念,所以说,今天的大夫、诸侯都是有罪之人。孟子通过批判这种助纣为虐的风气,告诉我们,引导君王“志于仁”,才是为臣的根本职责。

2、真正的恭敬:责难于君谓之恭,陈善闭邪谓之敬

【原文】

景子曰:“内则父子,外则君臣,人之大伦也。父子主恩,君臣主敬。丑见王之敬子也,未见所以敬王也。”

曰:“恶!是何言也!齐人无以仁义与王言者,岂以仁义为不美也?其心曰,‘是何足与言仁义也’云尔,则不敬莫大乎是。我非尧舜之道,不敢以陈于王前,故齐人莫如我敬王也。”

景子认为孟子对齐王不敬,而孟子说他是最尊敬齐王的人了,因为在齐国,没有一个人拿仁义的道理向王进言,他们并不是认为仁义不好,而是看不起齐王,认为他根本不配听仁义之道,而这就是对齐王最大的不尊敬。孟子之所以是最尊敬齐王的那个人,是因为他推动齐王行尧舜仁义之道,这正是为人臣的最基本的职责。

【原文】

什么是真正的恭敬?责难于君谓之恭,陈善闭邪谓之敬,吾君不能谓之贼。

这段话,孟子在告诫为人臣者要鼓励君王行尧舜之道、仁义之道,对于君王心中的恶念,不可以去激化,而要去阻塞异端,这样才是对君王有恭敬之心的大臣。如果认为君王德行不好,没有行善的能力,因此不去批评、不去纠正君王的过错,这是在坑害他的君王。

【原文】

言人之不善,当如后患何?

孔子拜见老子时,临別之时,老子对孔子说:“富贵的人喜欢用钱财来送人,而有学问的人喜欢用言辞来送人,我算不得有学问的人,但也还是送你几句话吧!”然后他说:“聪明深察而近于死者,好议者也;博辩广大危其身者,发人之恶者也 。”“聪明深察”,为人既冰雪聪明,又善于深入观察问题有何不好?为何最终落到“死”这个地步呢?这是因为他“好议者也”,即好议论人、好评价人,因此被议论和被评价的人才要去陷害他、置他于死地。

“博辩广大”的人,既博学强识而又志向远大的人,往往却又会使自己的身家性命遭遇危险、自身难保。这究竟又是为什么呢?“发人之恶者也”,那是因为他经常要揭发别人的缺点和短处。而“揭短”往往却又是最不得人心的。所以《弟子规》上面才说,“扬人恶,即己恶”。你说别人的短处就意味着那其实也是你的短处;你说人家不怎么样,其实你自己也好不到哪儿去。再说你揭人之短、“发人之恶”,要是真让人家知道了的话,那还不报复你、收拾你么?而且这种报复最常见的表现就是:你“发”我,我就“发”你;你不“发”我,我就不“发”你,一句话,谁“发”我,我“发”谁。

洪涛老师明确地告诉大家,老子讲的“聪明深察而近于死者,好议人者也;博辩广大危其身者,发人之恶者也 ”与孟子讲的“言人之不善,当如后患何”并不相同,“一阴一阳之谓道”,对于一般人而言,我们不要揭别人的短,不要“发人之恶”,但是对于君主而言,如果你是臣下,就必须要“责难于君,陈善闭邪”,即引导君主行仁政,还要在背后默默地为君主阻塞异端,这才是为臣之道。

3、格君心之非

孟子不仅认为臣应当对君灌输尧舜之道,引导、鼓励和督促他行仁义,还应当纠正君王心中不合于仁义之道的东西,因为只有君王的言行端正,才能使整个国家走上正道。但是,不是所有臣下都有“格君心之非”的能力。

【原文】

人不足与适也,政不足闲也;唯大人为能格君心之非。君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。一正君而国定矣。

孟子认为,那些当政的小人不值得去谴责,他们的政治也不值得去非议,同学们一定要记住这句话,否则你将“死”得很惨,而且“死”得还很不值得;只有“大人”才能够纠正君主的不正确思想,这里的“大人”指的是道德人格极高的人。君主仁,没有人不仁;君主义,没有人不义;君主正,没有人不正。一旦君主端正了,国家也就安定了。

【原文】

有事君人者,事是君则为容悦者也;有安社稷臣者,以安社稷为悦者也;有天民者,达可行于天下而后行之者也;有大人者,正己而物正者也。

看到这一段话,请同学们扪心自问,你究竟是哪一类人呢?你是“格君之非”,为天下百姓谋福利的人,还是为了求取一己私利的人呢?孟子说,有侍奉君主的一种人,他们侍奉君主就专以容色取宠;有安定国家之臣,他们是以安定国家为高兴的人;有天民,即当他的道能行于天下时,然后再去实行的人;有大人,那是端正了自己,外物便随着端正了的人,所以,领导也非“圣贤”,也会“思有邪”,为人臣者只要默默地引导和付出,让他“归于正”就好了。这两讲讲的是君臣之间的交互之道,相信同学们参悟明白之后,就会自得人生的圆满。

今天的课我们就讲到这里了。亲爱的同学们,晚安,我们明天不见不散。( 杨玲娇 茉莉 |格林文化传媒公司编辑中心编辑 根据录音整理)

扫描二维码 下载孔子网app