书院的历史作用与文化意义

2019-07-10 13:44:00 作者:邓洪波 来源:搜狐文化

书院是中国士人围绕着书进行文化积累、研究、创造与传播的文化教育组织,起源于唐代,历经1200余年,到清光绪二十七年 (1901),被“上谕”宣布改制为学堂。

据统计,唐、五代、宋、辽、金、元、明、清各有书院59、13、515、1、10、406、1962、5863所,除掉跨越两朝以上重复统计的1277所,历代新创建的书院合计7525所。

晚清改制,有1606所书院被改为大学堂、高等学堂、中学堂、小学堂、师范学堂、校士馆、存古学堂、女子学堂、实业学堂、蒙学堂等各级各类学堂。

民国以来,被“宰杀”的书院重回读书人视野,时有创建、兴复之举。截止2011年年底,新建实体书院591所、网络虚拟书院百余所,修复、重建传统书院674所,合计1360余所。

如今,五年过去,保守估计,书院总数在2000所以上,已经超过明代,呈现辉煌之势。

龙江书院

在书院复兴、儒学重振、重拾文化自信的今天,作为长期研究书院历史、关注书院振兴的学人,我想就书院的历史与文化意义,谈三点看法,敬请方家批评指正。

一、书院是儒家的道场,承载读书人的人文理想与社会责任

书院是儒家的营地。

在古代社会,它作为儒家的道场与佛道的寺庙、宫观并立、对应,成为最有中华文明特色的文化教育机构。就佛道尤其是佛教而言,书院是儒学争夺势力范围的主阵地与桥头堡。

天下名山佛占多。 “邻居近金碧,一一梵王家”,这是宋人赵抃在《书院》一诗中发出的感慨。

朱熹

理学家朱熹的年代,庐山 “老佛之祠盖以百数”,而“儒馆”仅白鹿洞书院一家,若加郡县官学也就三家,势力悬殊,其“盛衰多寡之相绝”完全不成比例。

因此,他一再奏报朝廷修复白鹿洞书院,其用意就在于要与佛老争夺阵地。诚所谓针锋相对,以一对百, “不得不任其责也”。

儒学是国家的指导思想,修复“儒馆”的举措理应得到支持。但事实并非如此,朝廷高官和同僚中的大多数人对此并不理解,甚至反对。后来,是朱熹近乎偏执的书院情结和类似圣战的坚持,才促成了白鹿洞书院的重建,而《白鹿洞书院揭示》更成就了其名列“天下四大书院”的辉煌。

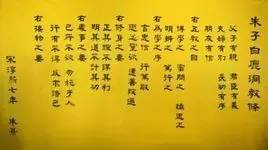

白鹿洞书院揭示图册

南宋的理学家大多像朱熹一样有很深的书院情结,他们肩负着发展学术的时代使命,承唐代书院整理典籍,辨彰学术之绪,以书院为基地,各自集合大批学者,努力经营自己的学派,总合古今学说,集成学术成就,再造民族精神。

此即 “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,将学术与书院的发展推向一个前所未有的繁荣时期,并由此开创出一个书院与理学一体化的机制。

书院与理学一体化机制的形成,赋予书院思想与哲学生命的光辉,开创了书院与学术一体化的传统。从此以后,书院作为儒家的道场,成为推动中国学术事业发展的重要力量,中国学术的发展差不多就成为书院的内部事务。

于是,在自由讲学的旗帜下,我们可以看到一幅幅书院与学术的流变图:

程朱理学与书院在元代的北移,

书院在明代成为王湛心学思潮的大本营,

宋学、汉学、新学、西学等更替成为清代书院讲坛的主流声音。

需要指出的是,书院与理学的一体化,不仅使新儒学流衍传播于中国大地,而且随着二者一同移植于东国朝鲜、东洋日本,乃至越南,开创出东亚这一不同于佛教、伊斯兰教的儒学天空,捍卫了儒家文化在东方文明中的领导地位。

二、书院是新的学校制度,它以辅助之身而真正承担起国家的教育责任

中国教育,长期官学、私学并行。及至宋代,中国士人为了满足自身日益增长的文化教育需求,在新的历史条件之下,整合传统的官学、私学以及佛道教育制度的长处之后,创造出书院这一全新的学校制度。

从此,书院和官学、私学鼎足而三,支撑着中国古代社会的教育事业。私学以蒙馆为主,教学程度太低,可以存而不论。从儒家内部来讲,书院与官学 (包括太学、国子监等中央官学和府州县学等地方官学)都是儒家营地,作为古代社会最主要的传统教育机构,它们如车之两轮,鸟之又翼。但在政府看来,官学为主,书院为辅,朱熹、王守仁等书院的精神领袖公开都讲兴书院以匡扶官学。

而实际上,庙学一体的官学象征意义大于实际作用,尤其是王朝中后期,官学往往流为教育行政管理机构而不是真正的教书育人的学校,书院却以辅助之身而真正承担起国家的教育责任,成为王朝学校的主体。

书院既有官办,又有民办。官办书院和民办书院的长期并存,使官学与私学这两种不同的教育传统,对书院形成既交相影响又相互制约的合力,使其不至于从总体上变成完全的官学抑或完全的私学,但又长期保持某种官学与私学成分并存的结构态势,形成一种似官学而非官学,似私学而非私学的整体生存特色,并进而以这种特色与传统的官学和私学各自完全区别开来,成长为独立于官学与私学之外的全新的教育体制。

岳麓书院

书院的教学内容,包罗甚广,广博深厚,可以分成普通文化知识、高深的学术研究、特种知识与技能等三大类别,形成大体与之对应的普通书院、学术型书院、专科类书院。

举凡古代社会的知识体系,近代西方的科学技能,尽皆收入其中,其势开放,无官学之僵硬保守而显活力,无私学之隘小细微而呈恢宏,师生授受之知识结构具有完整性,此则正是书院涉及不同教育领域,从而自成一统,长久存在的原因所在。

书院的教学程度具有多层性,从低到高,各个层次都有,既有大学一级的,也有小学一级的,而且大学、小学又各有高下之别。这种层次的丰富性,历代皆然。到明清时期表现更加突出,尤其是清代,由家族、乡村、州县、府道、省会乃至联省,书院构成了一个事实上的完整的等级之塔,自成体系,差不多承担起国家的全部教育任务。

它的最大好处是可以满足读书人不同层次的文化需求,并在这种满足中赢得自身的壮大与发展。 此则正是书院生命力旺盛的重要原因,也是它与官学、私学相比而特立独行的表征。

国子监

在清末,书院教育的层次,被光绪皇帝等一代君臣所洞察,宜乎诏令改全国书院为大中小三级学堂,使古代书院通过改制,而与近现代学制血脉相通。

三、书院贯通古代与近现代教育血脉,可以使中国教育满怀自信地面向世界

近代以来,由于“新学”、“西学”的加盟,书院成为中西文化交流的桥梁,加以教会书院的冲击与影响,更由于大批量培养新型人才的现实需要,书院的教学内容和其制度本身开始了近代化进程。

但这一进程被“新政”浪潮所淹没,光绪皇帝一纸改制上谕,将各省所有书院改为大中小三级学堂。改制令在宣布书院隐退的同时,事实上赋予了它接通中国古代教育和近代教育血脉的历史使命。

1606所书院或称高等、大、中、小学堂,或称师范、工业、农桑、桑蚕、方言、女子学堂,名虽不一,实则已经成为当时国家教育的主体,而官学、私学则罕见改为学堂者。

衡州石鼓书院

因此,我们认为在中国教育由古代到近现代的转型时期,书院发挥了贯通血脉的重大历史作用。 但遗憾的是,书院的这种作用长期被忽视,以致形成中国现代教育只可上溯到西方教育制度而不得与本国古代教育制度接通的怪现象。

研究书院的历史,总结其经验教训,重视并宣讲它的历史作用,不仅可以帮助我们改变这种现状,更可以使中国教育满怀自信地面向世界,迎接二十一世纪的挑战。