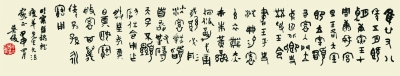

吴昌硕临《寰盘》

2017-04-28 14:31:00 作者: 来源:北京晚报

近代 吴昌硕临《寰盘》

《寰盘》 金文

释文:隹廿又八年五月既望庚寅,王在周康穆宫。旦,王各大室即位。宰□佑寰入门立中庭,北向。史黹受王命书:王乎史□册赐寰玄衣,□纯,赤市,朱黄銮旗,攸勒,必琱,□□,必彤沙。寰拜稽首,敢对扬天子丕显鲁休,令用作朕皇考郑伯,郑姬宝盘。寰其万年子子孙孙其永宝用。

吴昌硕作为一代宗师,一生所临摹的金文数量很多,仅次于其所临石鼓文。作为一个广涉博取的大家,吴昌硕从青年时期开始学邓石如、赵之谦,到晚年自化、随意挥运,风格变化很大,他对诏版和缪篆等也有涉及。综合对比,金文对吴昌硕的影响巨大,使其最终脱去石鼓原貌。当然,吴昌硕临摹时,基于个人脾胃,必然会有取舍,作为心性、志向极为强烈的开宗立派人物,所有的作品最终都会以个人的气质为引领。这种做法贯穿其一生,个性达到极致。吴昌硕属于大器晚成者,逐步臻于极致,即使到了衰年,仍是笔力充沛,精神弥漫。

所临《寰盘》是写给“瘦羊”的,即吴昌硕在苏州结交的挚友潘瘦羊。潘钟瑞(1823-1890),号瘦羊,出身于苏州城赫赫有名的潘氏家族。到了他这一代,虽不及族兄潘祖荫一脉荣华富贵,也拥有不少店铺和良田,可谓衣食无忧。然而他对仕途功名一向看得很淡,只以考订金石自娱。吴、潘大约是在1881年前后相识,自此过从甚密,深有默契。潘瘦羊常为吴昌硕书画题跋,吴昌硕则为之奏刀刻印,相见甚欢。潘瘦羊知道吴昌硕对《石鼓文》有嗜癖,就将家藏汪鸣銮收藏的石鼓精拓本相赠。吴昌硕如获至宝,终日临习,心摹手追,并专门作诗以记:“有此精拓色可舞”、“从兹刻画年复年,心摹手追力愈努”、“清光日日照临池,汲干古井磨黄武。”道出了无比惊喜之情和决意终生学石鼓的心意。

款中时间是“甲申年”,即1884年,吴昌硕时41岁。虽非高度成熟之面目,但从行书落款来看,风格初具。也就是说,吴昌硕行书是早熟的,篆书是慢热的。篆书的“慢热”注定其一生可以超大容量地吸收,将各家营养荟萃于胸。盱衡当世,为了求得某种所谓的风格,不惜以怪异面目示人,或者过早结壳,故作老态,就再也无法吸收营养,从此江河日下。所以说,书法不能不定型,否则没有风格,但也不能急于定型,结果同样是没有风格或形成习气。只有持之以恒,才能水到渠成。

从吴昌硕一生来看,几乎没有一件完全以毕恭毕敬姿态临得非常像的金文作品。作为个性意识极其强烈的大师级人物,很难拘于某一家形貌。吴昌硕最擅长的就是融会贯通,一生提倡“贵在深造求其通”,回顾其一生,也确实做到了。这件临作一气呵成,亮点在于落款,款字虽为行草,却笔笔篆意,与正文并没有本质区别。很多人写多种书体,楷书像褚遂良,隶书像曹全,行书像米芾,每一种都写得很好,可是,放在一起,却不像一个人写的,实际上就是没有贯通,不能以个人气质来引领,没有发生“化学反应”,结果只是“杂拌儿”,这样就不可能有个人风格。吴昌硕有极强的化合本领,写行书笔笔见隶意,写隶书笔笔有行意,凸显其个性。

临作用笔极为率意,不拘于原貌,原作章法也改变了。这种细长条幅式的章法极难,因为纵列只有四五字,需要不停地调整行气,又要通篇和谐统一,而且还限定篆书书写。看似不经意,实乃最难处。从几处用笔来看,似乎有细弱之嫌,正文倒数第七、八、九行最下方的“显”等字较繁,挤在一起,似乎局促壅塞,但整体上来看,这些“失误”和“不足”,恰恰是全篇有意味的部分。这就说明,在临摹时注重整体效果更为重要。

很多人有开篇下笔感觉不佳便撕纸的习惯,其实,不妨有点耐心,写完之后,摆上两三天再看。因为人的感觉是不停地发生变化的,要学会“回头看”和“时时看”,如果一下笔就撕纸,养成习惯,必然容易心浮气躁。绝对意义上的“完美”是不存在的。如果一件作品中,有几个字特别好,因此而刺目,也并非好事,好的作品须有整体感。有一个众所周知的典故,罗丹曾经将一件雕塑作品中过于完美的双手敲掉,因为这双手已经可以独立成为作品,因为过于完美而惹人关注,必然破坏整体感。